昨今、企業の採用サイトで定番化しつつあるコンテンツの一つに「数字で見る〇〇」があります。

「数字で見る〇〇」では、平均年齢や男女比、有給取得率といった定量的なデータを、インフォグラフィックやアイコンなどを用いて表現します。求職者にとっては企業情報を直感的に理解しやすくなり、同時に企業側にとっては信頼や共感を獲得する手段となります。

一方で、多くの企業サイトでは「よくある数字の羅列」にとどまり、採用ブランディングの観点から逆効果となったり、かえって採用ミスマッチを生むケースも少なくありません。数字は使い方次第で、自社の強みを裏付ける事実にもなれば、逆に競合他社を引き立ててしまうリスクにもつながります。

本記事では、採用サイトにおける「数字で見る〇〇」をどのような目的で活用すべきか、どの指標を選定すべきか、そしてどう見せると効果的かを体系的に整理し、数字を戦略的に活用することで採用成果につなげるための視点を提示します。

【この記事でわかること】

- 採用サイトに「数字で見る〇〇」を取り入れる目的と、その効果

- 数字として提示すべき主な指標と、選定時の注意点

- 数字を効果的に見せるための表現方法と意味付けの工夫

- 実際の事例や制作フローを踏まえた、再現性の高い実践プロセス

目次

採用サイトの「数字で見る〇〇」とは?

「数字で見る〇〇」とは、企業の採用サイトにおいて 平均年齢・男女比・有給取得率・離職率 などの定量的なデータを、グラフやアイコン、インフォグラフィックなどを活用して視覚的に表現するコンテンツのことを指します。

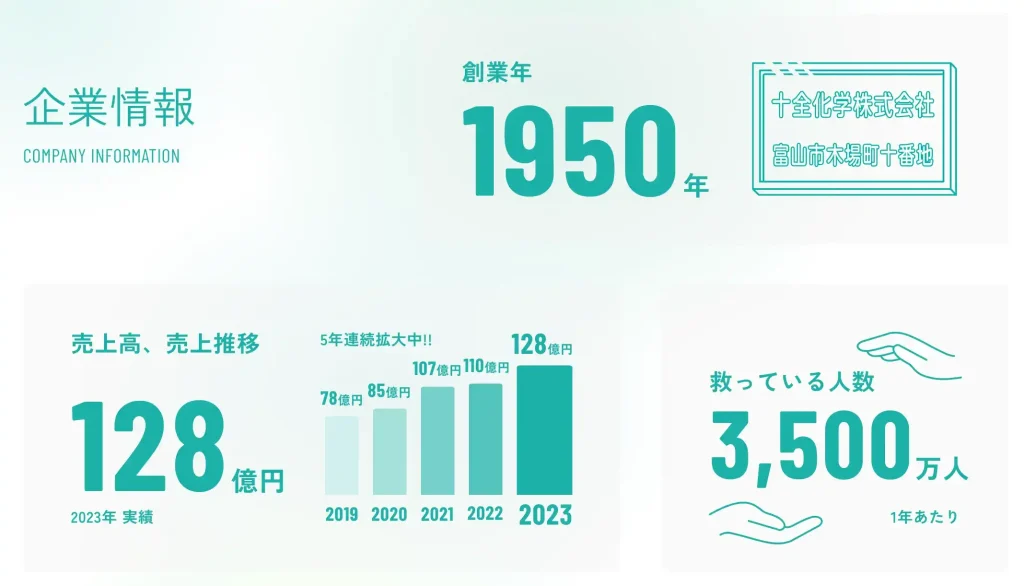

※出典:十全化学株式会社「採用情報」

文字情報だけでは伝わりにくい企業の実態を、数字という客観的なファクトで示すことで、求職者に直感的な理解を促す役割を担います。特に「働く人の特徴」「働き方」「組織の規模や安定性」といった要素は、文章よりも数値の方が一目で伝わりやすく、求職者の理解や比較を助けます。

採用サイトにおける「数字で見る〇〇」は、単なる情報提供ではなく、企業の透明性や信頼性を示す象徴的なコンテンツへと位置付けられつつあります。

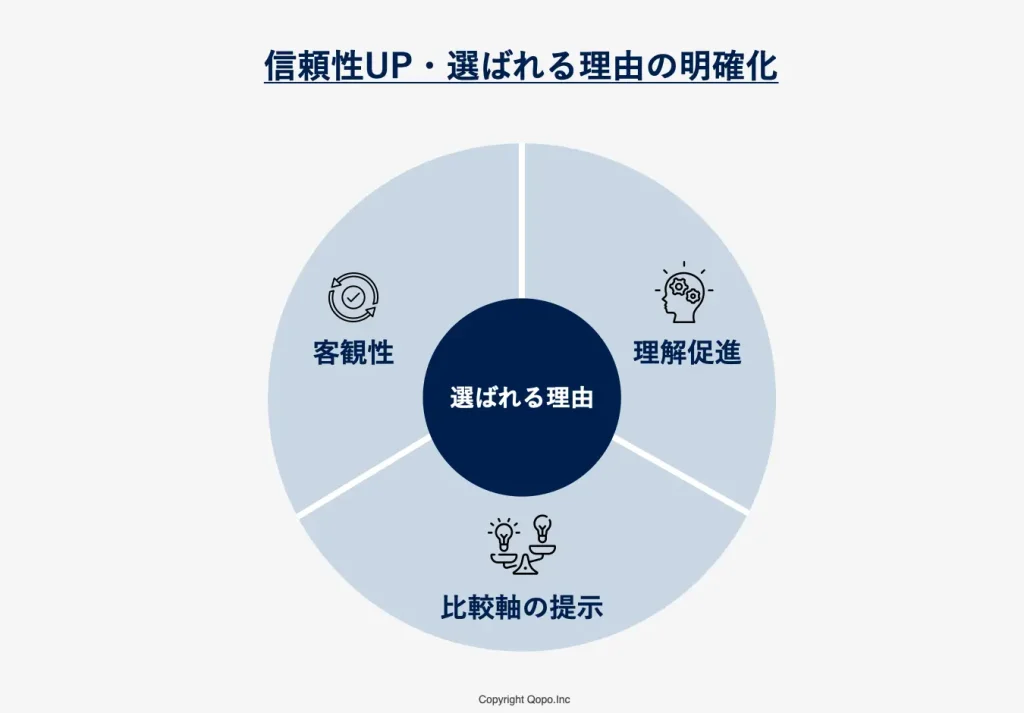

採用サイトに数字を載せる目的

採用サイトで数字を用いる目的は、大きく以下の3つに整理できます。

客観性の担保

数字は事実を裏付けるものであり、曖昧な表現ではなく客観的な情報として求職者に信頼感を与えます。

理解促進とイメージ形成

「平均年齢28歳」「有給取得率90%」といった数字は、働く環境や社風を瞬時にイメージさせ、求職者の判断を助けます。文章による説明よりも理解が早く、記憶にも残りやすいという特性があります。

比較軸の提示

求職者は複数の企業を比較検討しています。数値を明示することで、他社との違いを直感的に理解させ、自社の立ち位置を示すことができます。

つまり、数字を載せる目的は 「信頼性を高める」ことと「選ばれる理由を明確化する」こと に集約されます。

採用サイトで数字を使うメリット

採用サイトに数字を活用することは、企業・求職者双方にとって利点があります。

企業にとっての期待効果

信頼性と透明性の確保

数字を開示することで、情報の透明性を高め、誠実な企業姿勢を印象づけられます。

強みの可視化

例えば「有給取得率95%」「平均残業時間10時間」といった数字は、働きやすさや制度の実効性を裏付け、競合との差別化要素となります。

採用ブランディングの強化

企業の「らしさ(価値イメージ)」は言葉だけでは伝わりにくい場合があります。そこで具体的な数字を補完的に示すことで、企業の独自性を鮮明に打ち出し、採用ブランディングの効果を高めることができます。

求職者にとっての価値

情報の比較が容易

数字は定量的に比較できるため、他社と見比べながら応募判断を行いやすくなります。

安心感の醸成

「離職率5%」「育休復帰率90%」といったデータは、応募前の不安を和らげ、エントリー意欲を高めます。

ギャップの軽減

入社前に実態が可視化されることで、入社後のミスマッチや早期離職を防止する効果があります。

採用サイトで使う数字の選び方

採用サイトにおいてを効果的に機能させるためには、闇雲に数値を並べるのではなく、採用活動の目的や企業の強みと結びつく指標を選定することが重要です。

数字の選び方は、大きく以下の観点から整理できます。

採用サイトでよく使われる主な指標

ここでは、採用サイトでよく使われる代表的な指標をカテゴリ別に整理します。

どんな会社か?(規模・実績・イノベーション)

まずは企業そのものの規模感や事業の成長性を示す指標です。求職者にとっては「安定しているか」「将来性があるか」を測る重要な判断軸になります。加えて、新規事業や研究開発、特許といった取り組みを数字で示すことで、挑戦やイノベーションへの姿勢 も伝えることができます。

- 創業年

- 従業員数

- 事業・サービス数

- 拠点数(国内・海外)

- 売上の推移・成長率

- 新規事業数

- 特許件数

どんな人がいるか?(社員構成・多様性)

一緒に働く人の姿をイメージできるかどうかは、入社意欲に大きく影響します。年齢や男女比、新卒・中途比率など、「どんな人と働くのか」 を伝える数字は求職者にとって関心が高い項目です。

- 年齢構成/平均年齢

- 男女比率

- 新卒・中途比率

- 女性管理職比率

どんな環境で働けるか?

働き方や制度、職場の雰囲気を数値で示すことで、企業文化や働きやすさが伝わります。特に近年は 「ワークライフバランス」や「柔軟な働き方」 を重視する傾向が強まっており、関連する指標の訴求力が高まっています。

働き方

- リモートワーク率

- 月平均残業時間

- 平均勤続年数

待遇・制度

- 年間休日数

- 有給取得率(平均日数)

- 育休取得率・復帰率

社内文化・風土

- 社内イベント種類・開催数

- 社員満足度調査結果

成長支援(キャリア・教育制度)

多くの求職者は「入社後にどんな成長機会があるか」に注目します。研修や資格取得支援など、成長支援の取り組みを数字で示すことで、企業の育成姿勢を伝えやすくなります。

- 社内研修テーマ数

- 年間研修時間

- キャリア支援制度利用率

社会への取り組み(社会貢献・サステナビリティ)

社会的責任や環境配慮など、社会に対してどのようなインパクトを与えているかを示す数字は、企業の信頼性を補強します。

- CSR活動参加率

- CO₂削減量

業界・職種特化の数字(番外編)

汎用的な指標に加え、職種や業界ごとに特有の数字を示すのも自社の魅力を伝える上で効果的です。特に専門職採用や特定業界に強みを持つ企業では、一般的な指標に加えて、これらを取り入れることで、自社ならではの特性を表現できます。

職種別の活用指標

エンジニアの技術勉強会開催回数、使用機会の多いプログラミング言語/ツールなど。

業界別の活用指標

製造業のロングセラー製品数や不良率改善率、小売業のリピーター比率やNPS(顧客満足度)、医療・製薬業界の承認薬品数や臨床試験件数など。

ブランディング・社外評価

受賞歴(デザイン賞・技術賞など)、メディア掲載数、アライアンス実績など。

ここで紹介した指標はあくまで一部に過ぎません。実務では、自社の事業特性や採用戦略に応じてどの数字を選び、どう見せるかが重要です。

数字を選ぶ際の注意点

数字は客観性を持つ一方で、選び方を誤ると逆に企業の信頼を損なったり、採用ブランディングに悪影響を及ぼすことがあります。

実際にどの指標を出すかを決める際には、「求職者にとって意味があるか」「自社の強みを適切に伝えられるか」といった観点を押さえることが重要です。

ここでは、数字を選定する際に特に注意すべきポイントを整理します。

求職者が知りたい情報かどうか

数字を出す際には、それが自社の採用ターゲットにとって本当に意味がある情報かを確認することが大切です。例えば、ある指標は人によっては重要かもしれませんが、別の人には重要でない場合もあります。自社の採用ターゲットが知りたい情報かどうかを基準に検討しましょう。

自社の強みや差別化につながるか

数字を選ぶ際、つい手元にあるデータをそのまま使いたくなるものですが、数字を提示することが目的ではないはずです。数字を出すことで、場合によっては採用ブランディング上、ネガティブに働くケースもあります。

数字を提示することは、求職者に競合会社との比較材料を提供することを意味します。そのため、その数字が競合優位性を発揮できるかどうかをしっかり検討したうえで、活用是非を判断することが重要です。

誤解を生まない数字かどうか

単独の数値提示は誤解を招きがちです。期間・対象範囲・算出方法を明記し、部署差や繁閑の有無など前提条件を補足しましょう。比較対象(業界平均、前年、社内目標)を併記すると解釈が安定します。

更新性・正確性を保てるか

古い数値や不正確なデータは、企業の信頼を損なう要因となります。採用サイトに掲載された情報は候補者が「企業の姿勢」そのものと受け止めるため、更新が滞っていたり事実と異なる数字が出ていると、誠実さや透明性への疑念につながりかねません。そのため、公開する数字は常に正確で、最新の状態に保たれていることが重要です。

プライバシーやネガティブ印象への配慮

当然ですが、個人を特定できるような情報は避ける必要があります。加えて注意したいのは、数字によっては受け手にネガティブな印象を与える可能性がある点です。

例えば、男女比や国籍比率、学歴分布、離職率などは、示し方によって「差別的と受け止められ」SNS等で炎上するリスクもあります。指標を出す場合には、どのような受け取られ方をされるかを多様な視点で想像し、必要に応じて補足説明や改善の取り組みとセットで提示することが望まれます。

採用サイトにおける数字の活かし方

同じ数字でも、活かし方次第で受け取られ方は大きく変わります。効果的に伝えるためには、単なるビジュアルの工夫にとどまらず、「何を伝えるか」「どう伝えるか」「どのように見せるか」 の3つの視点を組み合わせることが重要です。

意味付け・文脈の工夫(何を・どう伝えるか)

数字はただ並べるだけでは情報の断片にとどまります。

意味付けによって「その数字は何を示しているのか」を明確にし、文脈によって「どんな基準や状況に結びつけるのか」を示すことで、求職者にとって納得感のあるメッセージとなります。

実際の採用サイトでは、この意味付けと文脈を工夫する方法として、いくつか代表的なパターンが存在します。以下では、その具体例を紹介します。

比較型

業界平均や全国水準と比較して示す方法です。

例:「当社の離職率5%(業界平均15%)」

ストーリー型

時間軸や成長の推移と紐づけて伝える方法です。

例:「創業10年で拠点数が5倍」

体感型

生活感や働き方に置き換えて伝える方法です。

例:「平均残業時間10時間=ほぼ定時退社」

表現形式の工夫(どのように見せるか)

数字を視覚的にどう提示するかという工夫も欠かせません。形式を変えるだけで、同じ数値でも理解度や印象が大きく変わります。

採用サイトでは特に、次のような表現形式がよく使われています。それぞれの特性を理解して使い分けることで、数字をより効果的に伝えることができます。

数字のみ列挙型

最もシンプルな形式で、複数の指標をテキストや数値のまま並べて提示する方法です。例として「平均年齢29歳」「男女比5:5」といった情報を一覧化するケースがあります。手軽に導入できる一方で、印象に残りにくいため、他の形式と組み合わせて用いられることが多いです。

インフォグラフィック型

インフォグラフィックとは、数字やデータをアイコン・図表・イラストなどで視覚的に分かりやすく表現する方法です。複数の指標を並べても堅苦しくなりすぎず、直感的に理解してもらえる点が特徴で、採用サイトの「数字で見る〇〇」コンテンツにおいて最も広く用いられています。

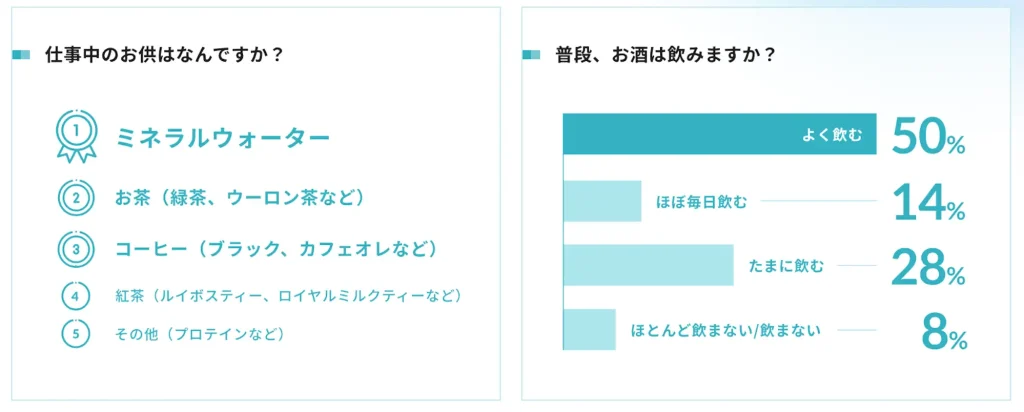

ランキング型

ランキング型は、人気や利用率を順位づけして提示する方法です。制度やアンケート結果などに適し、比較の意味を加えることで関心を引きやすくなります。※出典:株式会社アイティープロデュース「採用情報」

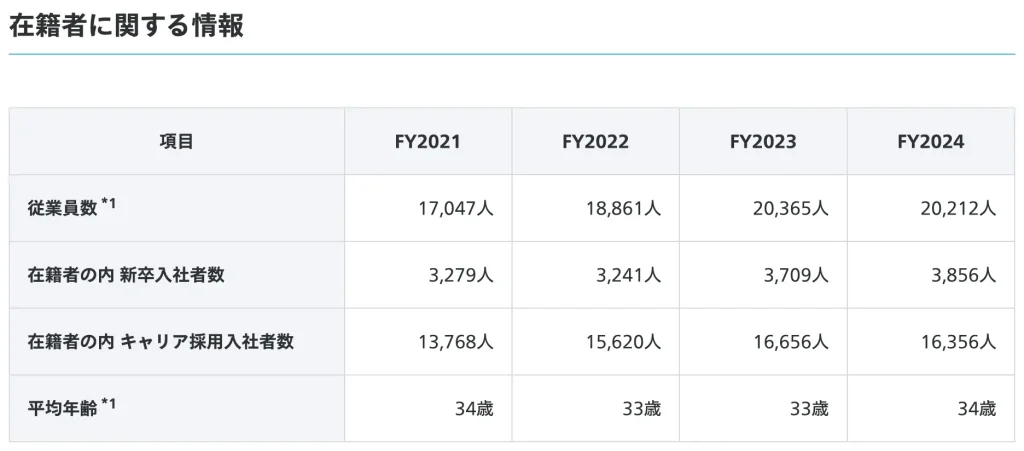

表形式型

複数の指標を一覧で並べ、比較や推移を理解しやすくする形式です。年度ごとの従業員数や平均年齢、新卒・中途の入社数など、時系列での変化や項目間の内訳を正確に伝えたい場合に適しています。

表は、イラストやアイコンを使わずに数字を整理する分、限られたスペースで多くの情報を網羅しやすいという強みがあります。一方で、視覚的な訴求力は弱くなりがちです。そこで、重要な数字についてはグラフやインフォグラフィックと組み合わせることで、理解のしやすさと印象の残りやすさを両立できます。

※出典:株式会社リクルート「採用情報」

採用サイト「数字で見る〇〇」の事例

ここまで「数字で見る〇〇」の目的や指標の選び方、表現の工夫について整理してきました。

企業ごとに「働きやすさ」「人材育成」「社風・文化」「事業の優位性」など、強調したい切り口は異なります。以下では、事例をいくつかご紹介します。

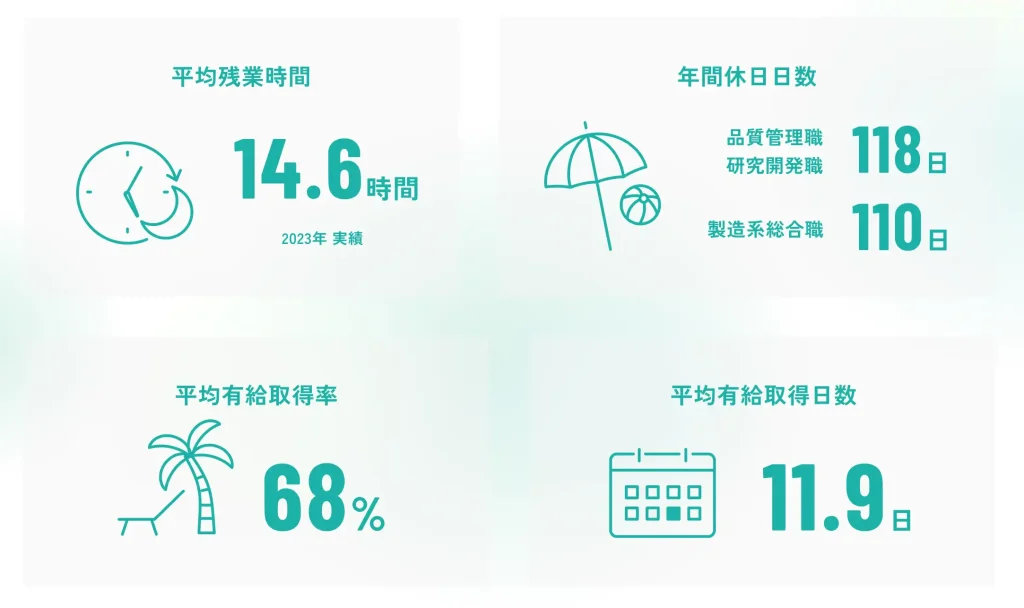

働きやすさを打ち出している事例

十全化学株式会社の採用サイトでは、「平均残業時間」「年間休日数」「有給取得率」といった働き方に直結する数字をインフォグラフィック形式で提示しています。求職者が気になるワークライフバランスに関するデータを前面に出すことで、安心感を与え、働きやすさを強調しています。

※出典:十全化学株式会社「採用情報」

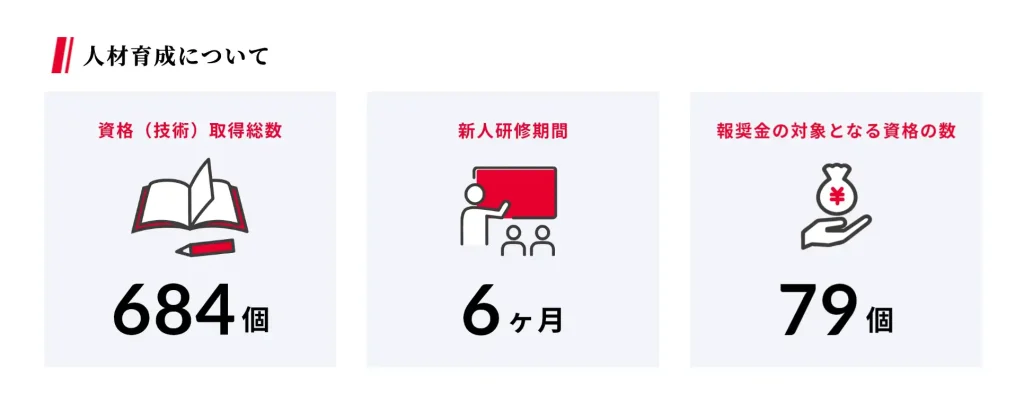

人材育成の手厚さをアピールしている事例

インフォテック株式会社の採用サイトでは、資格取得総数、新人研修期間、報奨金の対象となる資格数といったデータを整理して掲載しています。教育制度やキャリア支援の実態を数字で明示することで、入社後の成長機会が豊富であることを直感的に伝えています。

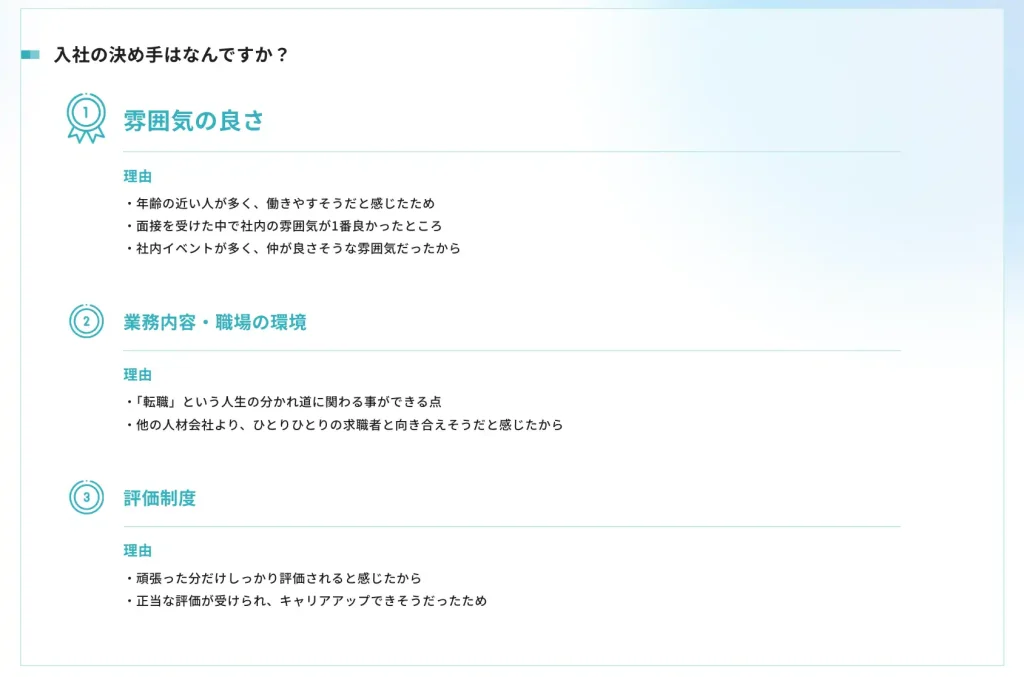

社風・文化を伝えている事例

エニーキャリア株式会社の採用サイトでは、アンケート結果をもとに「入社の決め手」や「この会社の好きなところ」など、社員の声を数値化・可視化しています。制度や数値データだけでは伝わりにくい社風・文化を、リアルな社員の意見とあわせて提示することで、企業の雰囲気を求職者に伝えやすくしています。

事業の優位性を打ち出している事例

ロート製薬株式会社の採用サイトでは、「ロングセラー数」「カテゴリートップ」「眼科薬特許総合力」など、事業の優位性を裏付ける数字を打ち出しています。働きやすさや社風といった社内的な魅力だけでなく、企業の市場ポジションを数字で示すことで、安定性や成長性を求職者に印象づけています。

※出典:ロート製薬株式会社「採用情報」

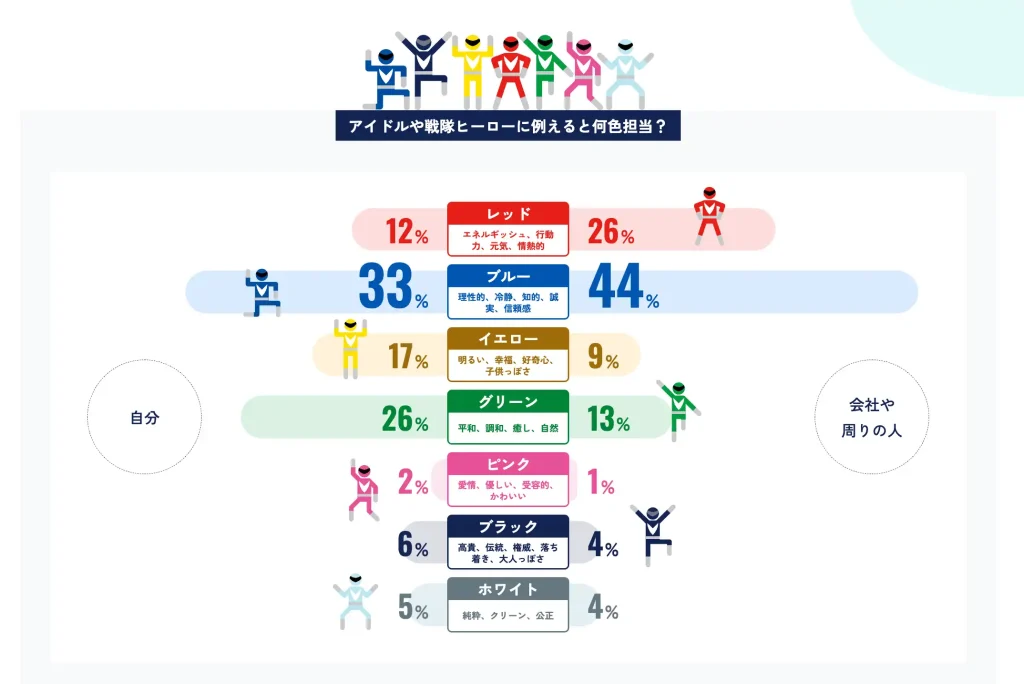

ユニークな見せ方をしている事例

パシフィックコンサルタンツ株式会社の採用サイトでは、社員を「アイドルや戦隊ヒーローに例えると何色担当か?」というユニークな切り口で数字を提示しています。社員の個性や雰囲気を直感的に伝える工夫であり、採用サイトに遊び心を加えることで、求職者に親近感を持ってもらいやすくしています。

採用サイト「数字で見る〇〇」制作フロー

ここからは、実際に「数字で見る〇〇」コンテンツを制作する際に押さえておきたい進め方を紹介します。「数字で見る〇〇」を効果的に機能させるには、思いつきで数字を並べるのではなく、採用課題と連動させることが重要です。

1. 採用課題の確認

最初のステップは、採用活動における課題を明確にすることです。ここでいう課題とは、単なる事象(承諾率が低い、応募数が少ない など)ではなく、その背景にある「解くべき問題」を指します。

- 事象の確認(例:内定承諾率が低い)

- 要因の仮説(例:労働環境や将来性が十分に伝わっていない)

- 課題の定義(例:候補者に安心感を与える情報が不足している)

2. 「数字で見る〇〇」の指標選定

課題をふまえ、「数字で見る〇〇」コンテンツで活用する数字の指標を選定します。

ここでは「どのカテゴリが有効か」という大きな方向性と、その中で「どの指標が有効か」を考えると良いでしょう。

- 指標の方向性の検討(例:「働きやすさ」を示すカテゴリを検討)

- 指標の決定(例:平均残業時間、有給取得率、育休復帰率 など具体的な数値を選定)

3. データ収集と検証

決定した指標に基づき、社内の関連データを収集します。この際、以下の点を確認し、公開後のリスクを防ぐ必要があります。

- データの収集方法(人事システム、各部門ヒアリングなど)

- 正確性・更新性の確認(古い数値ではないか、定期的に更新できるか)

- 公開可能性の確認(法務や広報による開示リスクチェック)

4. 表現方法の設計

集めた数字をどのように意味づけ、どんな文脈にのせ、どの表現形式で提示するかを設計します。

ここまでの記事で整理した「意味付け・文脈・表現形式」の3つの観点を活用するステップです。

- 数字の意味付け(例:業界平均と比較する、自社の方針に関連づける)

- 文脈の整理(例:企業のブランディングや採用メッセージ全体にどう位置づけるか)

- 表現形式の選定(例:インフォグラフィック、ランキング、キャッチコピーなど)

5. デザイン・制作

設計に沿ってビジュアルを作成します。インフォグラフィックやアイコン、ランキング表、キャッチコピーなど、見せ方を工夫してデザインに落とし込みます。

6. 公開と運用

公開後も数字は変化します。採用サイト全体の更新フローに組み込み、定期的に見直すことで、常に最新の数字を求職者に伝えられるようにします。

また、アクセス解析や応募者アンケートを通じて「数字で見る〇〇」が採用成果にどう寄与しているかを検証し、改善を図ることも大切です。

この記事を書いた人

Qopo株式会社 採用コンテンツ戦略室

採用コンテンツ戦略室は、採用広報・採用サイト制作を専門とするチームです。スタートアップから大手企業まで、幅広い業界の採用コンテンツ改善を支援してきました。

応募数・応募者の質向上施策に強みを持ち、採用ブランディング戦略の立案からサイト設計、原稿制作、効果検証まで一貫して対応しています。これまでに応募数の倍増や早期離職率の改善など、多数の成果を実現しています。

採用サイトの制作・改善はQopoにご相談ください

Qopoは、採用サイト制作に強みを持ち、採用戦略に関する知見も豊富です。「制作のための制作」ではなく、「成果創出」に徹底してこだわるスタイルが特徴です。採用サイトの制作やリニューアルをご検討の方は、是非、ご相談ください。