採用サイトを「新卒採用」と「中途採用」で分けるべきか、それとも統合すべきか、企業の人事担当者にとってはよくある悩みです。

誤った判断をすると、制作コストだけでなく、採用効率にも影響が出るため慎重な検討が必要です。

本記事では、新卒と中途の採用サイトを「分ける」か「統合する」かを判断するための、具体的な基準と実践的な判断チャートをご紹介します。加えて、ケース別のシナリオ解説を交えながら、自社にとって最適な採用サイトの構成や運用方針が明確になる内容です。

<以下のような悩みの解消に役立ちます>

- 「新卒と中途で採用サイトを一本化したら魅力が伝わらなくなるのでは?」

- 「競合他社は分けているが、自社も同じでよいのか?」

- 「経営層から採用サイトを一本化し、コスト削減してと言われたが、訴求力は落ちないか?」

目次

新卒と中途の違い

ここでは、新卒と中途の求職者が求める情報や心理的背景の違いを整理し、それが採用サイトの設計に与える影響を解説します。

ターゲットの心理的特徴

新卒採用の応募者は、社会経験がほとんどないため、将来のキャリアや成長の可能性に加え、企業の文化や雰囲気に魅力を感じ、そこで安心して働けるかを重視します。初めての職場選びで不安を感じることが多く、長く働けるかどうかを意識する傾向があります。

一方、中途採用の応募者は、すでに社会人としての経験があり、自分のスキルや経歴がどう評価され、どのように活かせるのかに注目します。待遇や役割など即戦力としての条件を重視し、転職理由もキャリアアップや条件改善が目的となることが多いため、短期間で適切にマッチングできるかどうかが重要です。

採用サイト設計への影響

こうした心理的特徴をふまえると、新卒向けの採用サイトでは、「企業の将来像」や「育成制度」など、長期的視点の情報が欠かせません。社会経験の浅い学生が企業理解を深めやすいように、ストーリー構成で伝えることも効果的です。

一方、中途向けの採用サイトでは、募集職種や待遇、キャリアパスなどを簡潔かつ明確に提示することが重要です。

採用サイト分離・統合の判断基準

採用サイトを新規に立ち上げるときやリニューアルするとき、こんなやり取りが社内で交わされることはありませんか。

- 採用担当:「新卒と中途はサイトを分けていいですか?」

- 人事部長:「できれば一本化して(コストを抑えたい…)」

新卒・中途の採用サイトを「分ける」か「統合」するかの判断は、採用活動の成果や効率に大きな影響を与える重要なテーマです。ここでは、その意思決定を行うための基準と考え方を整理します。

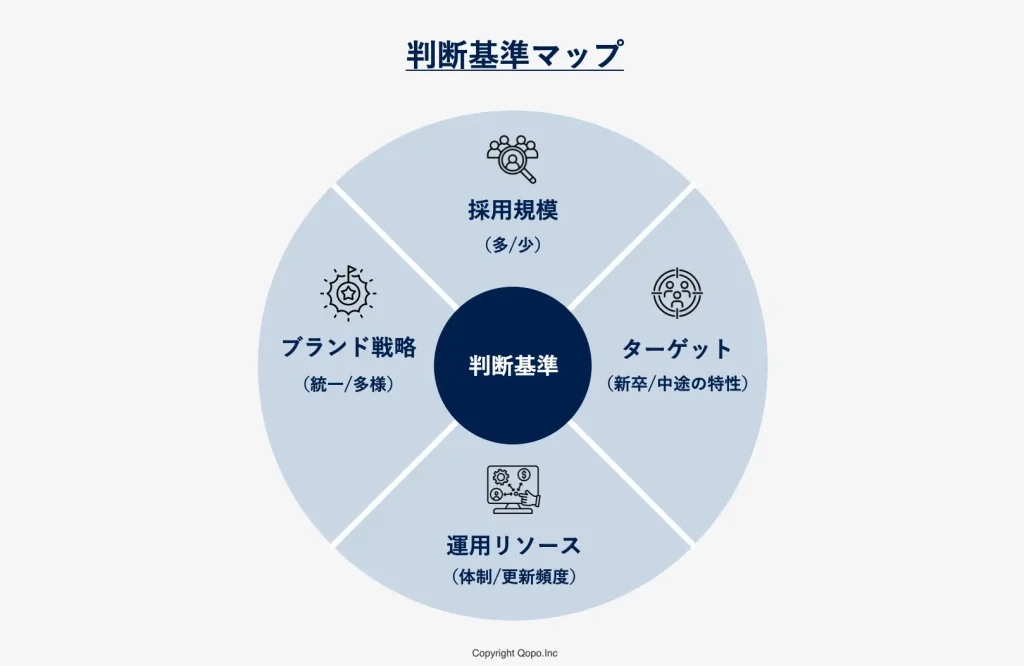

判断基準

採用サイトを「分ける」か「統合」するかを判断する際には、企業規模やターゲット、運用体制、ブランド戦略といった複数の視点から検討する必要があります。

以下で示す判断基準は、採用実務で活用しやすいように整理したものです。

企業規模・採用人数

採用規模が大きいほど、ターゲット別に特化した情報設計が求められ、分けることによる効率化が期待できます。少数採用では統合することでコストや運用効率を優先できます。

新卒採用

- 大規模:年間100名以上

- 中規模:50〜99名

- 小規模:50名未満

中途採用

- 大規模:年間300名以上

- 中規模:50〜299名

- 小規模:50名未満

採用戦略・ターゲット層の違い

ターゲット層が異なれば、求められる情報も異なるため、サイトを分けることで訴求力を高めやすくなります。逆にターゲットが重なる場合は統合した方が合理的なケースもあります。

- 明確に異なるターゲット層(学生 vs 社会人)

- ターゲットの重複やニーズ近似(第二新卒やジョブ型採用中心など)

制作・運用体制のリソース

社内のリソースが潤沢であれば複数サイトの運用も可能ですが、限られる場合はサイトを統合し、管理負担を軽減する方が現実的です。

- 更新頻度とチーム体制

- 専任チームがあり、月1回以上、更新できる

- リソースが少なく、更新は半年に1回以下

- 運用外部委託の有無も要考慮

ブランド戦略の方向性

ブランドの一貫性を重視してサイトを統合し、メッセージを一本化するのか。それとも、ターゲットごとにブランドイメージを分けて構築するのか。その方針によって、サイトの構成は大きく変わります。

- ブランド統一を重視

- ターゲット別ブランディングが必要

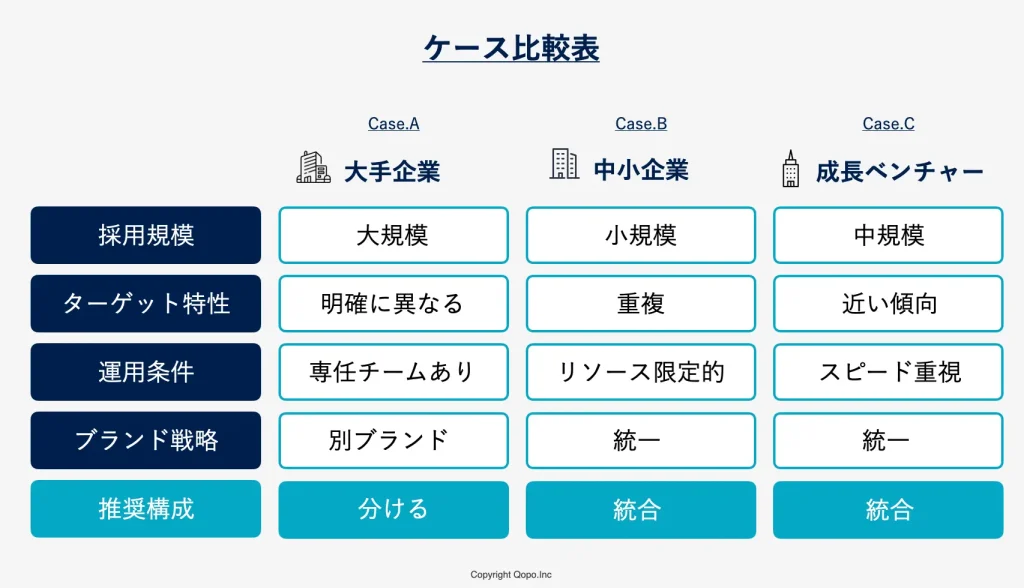

判断チャート

採用サイトを新卒・中途で「分ける」か「統合」するかの判断は、前述の通り、複数の基準が関わるテーマです。

ここでは、先に示した判断基準をいくつかのレンジ(範囲)に分類し、代表的な組み合わせパターンを表にまとめました。あわせて、表の見方や活用方法を解説します。

尚、判断チャートは、条件を掛け合わせることで多数のパターンが導き出せる設計になっています。

※本記事では、実務でよく見られる代表的なパターンのみを掲載しています。

<判断チャート(一部)>

| 新卒採用規模 | 中途採用規模 | ターゲットの違い | 運用リソース | ブランド戦略 | 推奨構成 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大規模 (100名以上) | 大規模 (300名以上) | 明確に異なる | 豊富(専任チーム等) | 多様(ターゲット別ブランド) | 分けることを推奨 |

| 大規模 | 大規模 | 明確に異なる | 限定的 | 多様 | 分けることを推奨(運用課題注意) |

| 大規模 | 中小規模(50未満) | 明確に異なる | 豊富 | 統一 | 分ける/統合いずれも検討(個別判断) |

| 中規模(50-99名) | 中規模(50-299名) | ターゲット重複 | 限定的 | 統一 | 統合推奨 |

| 小規模(50未満) | 小規模(50未満) | ターゲット重複 | 限定的 | 統一 | 統合推奨 |

| 中規模 | 大規模 | 明確に異なる | 限定的 | 統一 | 統合推奨(運用簡素化重視) |

| 小規模 | 大規模 | 明確に異なる | 豊富 | 多様 | 分ける方向で検討(運用リソースが鍵) |

チャート対応表の見方

- 左から順に「新卒採用規模」「中途採用規模」「ターゲットの違い」「運用リソース」「ブランド戦略」を見比べる。

- 自社の条件に近い行を探し、右端の「推奨構成」で大まかな方向性を確認する。

- あくまで一般的な推奨であり、実際には自社の特殊事情も加味して判断する。

ケース別シナリオ

ここでは、判断チャートの結果をもとにしたケース例をご紹介します。あくまで参考であり、すべての企業に当てはまるわけではありませんが、考え方の参考にしてください。

ケースA:大手企業・大量採用・専任体制あり・別ブランド戦略

新卒・中途の採用人数がともに多く、それぞれ狙うターゲット層や訴求ポイントが大きく異なる場合は、サイトを分けて運用するメリットが大きくなります。 たとえば、学生向けには「企業理念」「育成制度」「先輩社員インタビュー」を軸とした長期的な成長ストーリーを展開し、転職者向けには「即戦力募集職種」「業務内容」「待遇・福利厚生」のような短期判断に直結する情報を即座に提示できます。

また、専任の採用チームやWeb運用担当がいるため、更新頻度やコンテンツの質も高く維持可能です。さらにブランド戦略上も、新卒・中途でサイトのデザインやトーンを分けることで、それぞれの求職者が求めるブランドイメージを明確に打ち出せます。

ケースB:中小企業・採用少数・ターゲット重複

採用規模が少なく、新卒・中途で求める人材像に共通点が多い場合や、更新リソースが限られている場合は、サイト統合が現実的かつ効果的です。

統合サイトでは、トップページや主要導線から 「新卒の方はこちら」 「中途の方はこちら」 といった入口を明示し、それぞれの情報ページにスムーズに誘導します。

これにより、限られた制作・運営負荷のなかでも情報の重複掲載やメンテナンス負担を減らし、サイト全体の鮮度を保つことができます。ブランドイメージも一貫して発信できるため、企業規模に合った効率的な運用が可能です。

ケースC:成長ベンチャー・中規模採用・ブランド統一重視

成長フェーズのベンチャー企業や中規模採用を行う企業では、新卒と中途の求職者像が近く、「企業の未来像」や「成長機会」に魅力を感じるケースが多くあります。

この場合、サイトは一本化しつつも、トップページや募集情報部分でターゲットごとにコンテンツを動的に切り替える仕組み(例:閲覧者属性や選択ボタンで切替)を導入すると効果的です。

これにより、ブランドメッセージを統一したまま、求職者が自身に関係のある情報へダイレクトにたどり着けます。ベンチャーらしいスピード感を生かして、プロジェクト紹介や社員の働き方など、全ターゲットが関心を持てる共通の魅力も前面に出すことが可能です。

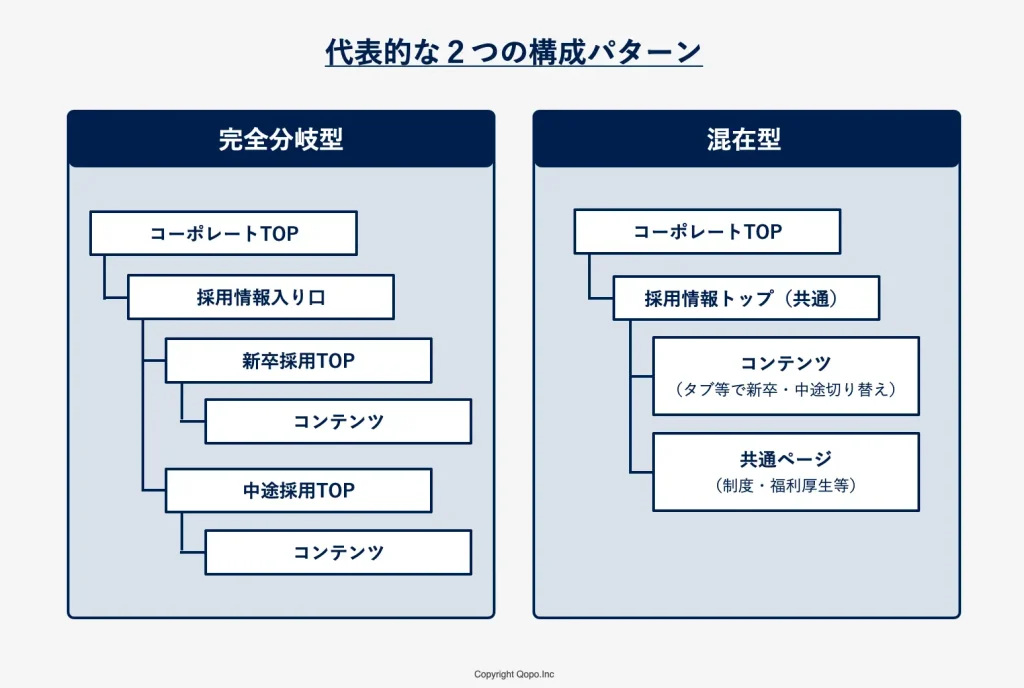

採用サイト統合の場合の設計パターン

採用サイトを「分けるか統合するか」という判断を行ったあと、仮に統合を選んだ場合、次に悩ましいのが構造設計です。

統合サイトでは、新卒と中途の求職者が同じサイトを訪問するため、それぞれのニーズに応えながらも、全体として統一感のある情報発信を行う必要があります。

もし情報整理や導線設計が不十分だと、たとえば、以下のようなリスクが高まります。

- 求職者が欲しい情報にたどり着けず離脱してしまう

- ターゲットごとの訴求ポイントがぼやけ、響かない

- ブランドイメージが一貫せず、ばらばらなイメージが醸成される

そこで本パートでは、統合サイトの代表的な2つの構成パターンと、それぞれに適した活用方法を解説します。

完全分岐型(ターゲット別TOP分岐)

統合サイトのトップページで「新卒採用」「中途採用」という大きな入り口を提示し、以降はそれぞれ専用ページ群に誘導する構成です。

特徴・メリット

- 各ターゲット専用のページ構成にできるため、内容やデザインの最適化が容易

- 求職者は自分に関連のある情報だけを見られるため迷いが少ない

- ターゲットごとの訴求ポイント(制度・待遇・カルチャー紹介など)を深く伝えられる

注意点

- TOPでの選択が1クリック増えるため、入口のデザイン・文言・視認性を工夫する必要あり

- 新卒と中途の両方を検討している求職者には行き来しづらくなる可能性があるため、相互リンクや切替ボタンを設置する

UI例

- 全画面に2枚の大きな画像やタイルを配置し「新卒採用はこちら」「キャリア採用はこちら」と表示

- スマホ表示は縦並びにしてタップしやすい余白を確保

混在型(共通+一部ターゲット別)

企業のビジョン、カルチャー、社員インタビュー、福利厚生などは共通ページとして統一し、募集要項や選考プロセスなどターゲット固有の項目だけを別ページに設ける構成です。

特徴・メリット

- 更新作業の効率化(共通コンテンツが多いため重複管理を避けられる)

- ブランドメッセージを一本化しやすく、サイト全体の一貫性を強化できる

- 新卒・中途どちらにも共感を得やすいテーマ(文化や職場環境)を全体で打ち出せる

注意点

- 共通コンテンツが多すぎるとターゲット別情報が薄れる可能性あり

- 募集情報やキャリアパスは必ず分け、ページタイトルや導線で「自分向け情報」であると明示する

UI例

- トップは共通構成にし、メインナビや下層で「新卒採用情報」「キャリア採用情報」を明示

- 制度紹介ページ末尾に「新卒採用の詳細を見る」「キャリア採用の詳細を見る」ボタンを設置

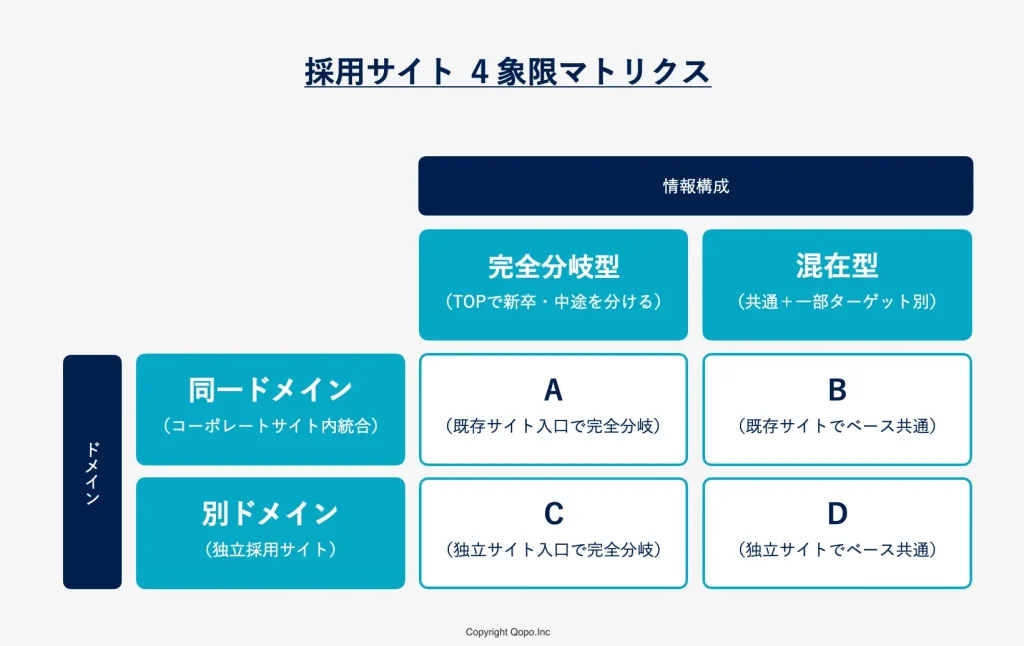

ドメイン構造 × 情報構成による4象限マトリクス

統合サイトの設計を考える際は、「サイトの構造をどう分けるか」という情報構成の視点だけでなく、どのドメイン構造で運用するかもあわせて検討することが重要です。

なぜなら、同じ完全分岐型や混在型でも、コーポレートサイト内に統合するのか、独立した採用専用サイトとして構築するのかで、更新体制やブランドの見え方、運用コストが大きく変わるためです。

そこで本節では、統合サイトを考える際の指針として、次の2つの軸で整理した4象限マトリクスを提示します。

- 軸A:ドメイン

- コーポレートサイト内に統合(同一ドメイン)

- 独立採用サイトとして構築(別ドメイン or サブドメイン)

- 軸B:情報構成

- 完全分岐型(TOPでターゲット別に分岐)

- 混在型(共通コンテンツ中心+一部ターゲット別)

これにより、自社の状況に最適な運用形態と情報設計を、組み合わせで検討できます。

各象限の特徴と向いている企業像

この4象限マトリクスは、採用サイト統合の設計を「ドメイン構造」と「情報構成」という2つの軸で分類したものです。各象限には特徴があり、企業規模や採用方針、運用リソースの違いによって向き不向きがあります。

A:同一ドメイン(コーポレート内) × 完全分岐型

既存の企業コーポレートサイト内に採用ページを設置し、その中で新卒と中途の入り口を明確に分ける構成です。

コストが低く、企業全体のブランド統一性を高めやすい一方、募集要項が他の企業情報に埋もれやすいため、導線設計の工夫が必須です。

<向いている企業例>

- 中小規模で予算を抑えたい企業

- 既存サイトとのブランド連携を重視する場合

B:同一ドメイン(コーポレート内) × 混在型

コーポレートサイト内に共通情報を主体としつつ、募集要項や選考プロセスなどターゲット別情報だけ別ページ化する構成です。

更新・管理が効率的で、ブランドメッセージの一貫性も保ちやすい反面、ターゲット別の訴求力はやや弱まることがあります。

<向いている企業例>

- 採用人数が少なくシンプルな運用を望む中小企業

C:別ドメイン(独立サイト) × 完全分岐型

専用の独立採用サイトを構築し、トップでターゲット別に完全分岐させる構成です。

ブランド統一とコンテンツ最適化を高いレベルで両立でき、大規模採用や複数ターゲットへの訴求に効果的です。

<向いている企業例>

- 大企業

- 採用ターゲットの層が広く情報量が多い組織

D:別ドメイン(独立サイト) × 混在型

独立サイトに企業の共通ビジョンやカルチャーを中心に掲載し、必要な部分だけターゲット別ページを設置する構成です。

運用の柔軟性が高く、ブランドを一貫して打ち出しつつも差別化を図れるため、成長企業やベンチャーに適しています。

<向いている企業例>

- 採用方針や規模が変化しやすい成長段階の企業

マトリクスの活用ポイント

新卒採用と中途採用を統合したサイトを作る場合には、構成の選び方が重要です。

このマトリクスを使えば、ドメイン構造と情報構成の組み合わせを比較し、自社の運用体制やブランド戦略に最も合ったパターンを選択できます。判断の目安としては以下の通りです。

- 採用人数が多く、新卒・中途の情報の差異が大きい → 完全分岐型

- 採用人数が少なく、ブランドメッセージ重視 → 混在型

- 運用コストを抑えたい → コーポレート内統合

- 自由度や訴求力を最大化したい → 独立採用サイト

新卒向け・中途向け設計ポイント

これまで見てきた通り、採用サイトを分けるか統合するかは、採用規模やターゲット、ブランド戦略によって最適解が変わります。しかし、どちらの構成を選んだとしても、新卒と中途では求職者の関心や判断基準が異なるため、それぞれに合った情報設計が不可欠です。

以下に、新卒・中途それぞれ、主要コンテンツと重要度を一覧にまとめました。自社サイトでどの情報を厚く打ち出すべきかの参考にしてください。 ※あくまで一例なので、企業の状況によって重要度は変わります。

| カテゴリ | コンテンツ項目 | 新卒向け | 中途向け |

|---|---|---|---|

| 企業理解 | ミッション | ◎ | ○ |

| ビジョン | ◎ | ○ | |

| バリュー・カルチャー | ◎ | ○ | |

| 沿革(企業の歴史的な発展や出来事の時系列) | ○ | ○ | |

| 受賞歴 | △ | △ | |

| 代表メッセージ | ◎ | ○ | |

| 会社情報(事業概要・所在地・組織規模など) | ○ | ○ | |

| サービス紹介(事業領域説明) | ◎ | ◎ | |

| サービス体系(複数サービスの場合) | ◎ | ◎ | |

| 代表的なプロジェクト紹介 | ○ | ◎ | |

| 仕事内容・組織 | 組織・チーム紹介 | ○ | ○ |

| 職種紹介(一覧+詳細) | ◎ | ◎ | |

| プロジェクト事例(業務の実像) | ○ | ◎ | |

| 社員インタビュー(職種別/キャリア別) | ◎ | ◎ | |

| 1日の仕事の流れ(デイリースケジュール) | ○ | △ | |

| 働く環境・制度 | 働き方(勤務形態・リモート可否など) | ○ | ◎ |

| キャリアパス・支援制度 | ◎ | ◎ | |

| 育成制度・研修 | ◎ | ○ | |

| 報酬・評価制度 | △ | ◎ | |

| 福利厚生 | ○ | ○ | |

| オフィス紹介(環境・設備・写真) | ○ | ○ | |

| 社内イベント・部活動 | ○ | △ | |

| 採用情報 | 募集一覧(募集職種&詳細) | ○ | ◎ |

| インターン情報 | ◎ | ー | |

| 選考プロセス | ○ | ○ | |

| 選考のポイント・求める人物像 | ◎ | ◎ | |

| よくある質問(FAQ) | ○ | ○ | |

| エントリーフォーム | ◎ | ◎ | |

| 広報・発信 | ブログ・社員コラム | ○ | ○ |

| お知らせ・イベント情報 | ○ | ○ | |

| 採用関連ニュース | ○ | ○ | |

| 規約・その他 | プライバシーポリシー | ◎ | ◎ |

- ◎=非常に重要

- ○=重要

- △=あれば有効

- ー=基本的に不要

採用サイト運用上の注意点

採用サイトは制作して公開すれば終わり、ではありません。効果的な採用活動のためには、継続的な運用と改善が不可欠です。ここでは、運用時に押さえておくべき基本的な注意点をまとめました。これらを意識することで、求職者に常に魅力的で信頼される情報を提供し、応募機会の最大化につなげられます。

新卒・中途でサイトを分ける場合

新卒・中途それぞれのターゲットに特化できるため、コンテンツやデザインを最適化しやすい反面、ブランドの一貫性を崩さない工夫が必要です。

ビジュアルやカラースキーム、ロゴ、メッセージトーンは共通ルールを設け、企業全体としての統一感を維持しましょう。また、サイトを分ける場合の運用では、コンテンツの重複や矛盾を避ける更新体制も重要です。

<対策例>

募集要項や待遇条件など共通要素は同一ソース管理とし、どちらか片方の更新漏れを防止するワークフローを作る。さらに採用数や状況が変化する中で、複数サイトの管理コストと更新精度を両立できる体制構築が成功のカギとなります。

新卒・中途でサイトを統合する場合

一つのサイトにまとめる場合、ターゲット別に必要な情報へ迷わず到達できる導線設計と情報切替(UI)の工夫が不可欠です。

たとえば、トップページや主要コンテンツで「新卒採用を見る」「キャリア採用を見る」の選択肢を明確に設け、クリック後にそのターゲット専用の構成へ展開するなどが有効です。

また、情報量が多くなり過ぎると求職者が混乱するため、優先情報の整理と情報階層のシンプル化を徹底しましょう。

統合設計では、ブランドメッセージを一本化しながらも、写真・事例・制度紹介などは可能な限りターゲット別に最適化することで、満足度と応募率の両立が可能になります。

共通(分離・統合いずれにも必要なこと)

どちらの構成を選んでも、定期的な効果測定と改善サイクルは不可欠です。

アクセス解析・応募経路分析・コンバージョン率(エントリー率)などのデータをもとに、コンテンツや導線の改善を行います。

また、採用市場や求職者の行動は季節や景気、業界動向によって変化するため、年単位の方針見直しを前提に運用設計を行いましょう。

改善はデザイン変更だけでなく、コンテンツの刷新、事例追加、社員インタビューの更新など、求職者視点の鮮度維持が成果向上に直結します。

よくある質問

採用サイトの分け方や統合方法については、多くの企業が似たような疑問を抱えています。

ここでは、新卒・中途のサイト構成を検討する際によく寄せられる質問と、その回答をまとめました。基本的な考え方から実務上の注意点まで網羅しているので、自社の判断や運用の参考にしてください。

Q1. 新卒採用と中途採用でサイトを分けるメリットは何ですか?

A: 新卒と中途では求職者のニーズや期待が異なります。分けることで、それぞれに最適化した情報提供が可能になり、訴求力や応募率の向上が期待できます。一方で分けると運用コストが増えるため、企業規模やリソースに応じて判断が必要です。

Q2. 採用サイトを統合した場合、どんな工夫が必要ですか?

A: 統合時は、新卒と中途のターゲットが混在するため、ページ内の導線設計や表示切替でそれぞれに適した情報にアクセスしやすくすることが重要です。また、情報の更新頻度やブランドイメージの統一にも配慮しましょう。

Q3. 採用サイトを途中から分ける(統合する)ことは可能ですか?

A: はい、可能ですが、サイト構成や運用体制の変更が伴うため計画的に進める必要があります。運用コストやブランド整合性の見直しを行い、切替期間中の混乱を避けることが重要です。

Q4. 小規模企業ですが、分ける意味はありますか?

A: 採用人数が少なくターゲットが似ている場合は、統合した方が運用コストの面で効率的です。どうしてもターゲットのニーズが大きく異なる場合は、部分的に分けることを検討してください。

Q5. ブランド戦略が統一されている場合はどうしたらいいですか?

A: 統一ブランドの場合は、サイトを統合しメッセージを一貫させるのが一般的です。ただし、異なるターゲットごとに情報を切り替える設計も可能ですので、訴求内容の工夫次第で柔軟に対応できます。

Q6. 運用リソースが限られている場合、どちらを優先すべきですか?

A: 運用リソースが限られる場合は、統合サイトの方が管理が簡単で更新負担も軽減されます。分ける場合は専任体制や更新計画の整備が必要です。

この記事を書いた人

Qopo株式会社 採用コンテンツ戦略室

採用コンテンツ戦略室は、採用広報・採用サイト制作を専門とするチームです。スタートアップから大手企業まで、幅広い業界の採用コンテンツ改善を支援してきました。

特に「採用4P」フレームワークを活用した応募数・応募者の質向上施策に強みを持ち、採用ブランディング戦略の立案からサイト設計、原稿制作、効果検証まで一貫して対応しています。これまでに応募数の倍増や早期離職率の改善など、多数の成果を実現しています。

採用サイトの制作・改善はQopoにご相談ください

Qopoは、採用サイト制作に強みを持つ会社です。採用に関する豊富な知見を活かし、「制作のための制作」ではなく、「成果創出」に徹底してこだわるスタイルが特徴です。採用サイトの制作やリニューアルをご検討の方は、是非、ご相談ください。