採用サイトに含めるコンテンツは、採用成果に直結する重要な要素です。しかし、「何を」「どのように」発信すれば成果につながるのか、明確な指針を持たずに制作・改善を行っているケースも少なくありません。

そこで役立つのが「採用4P」というフレームワークです。Philosophy(理念)、Profession(事業・業務)、People(人・組織風土)、Privilege(働き方・待遇環境)の4つの視点で情報を整理することで、応募数・応募の質・定着率を高めるコンテンツ設計が可能になります。

本記事では、採用4Pを活用した採用サイトのコンテンツ設計方法を、制作ステップや事例を交えて解説します。

目次

採用4Pとは

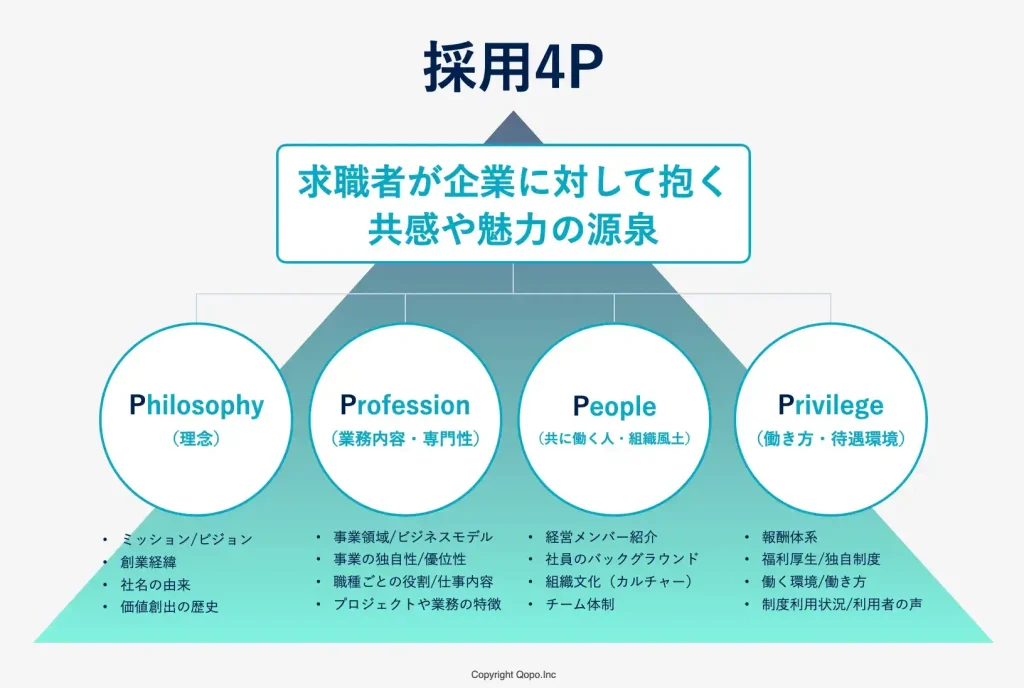

採用4Pとは、求職者が企業に対して抱く共感や魅力の源泉を、4つの視点で整理する採用マーケティングのフレームワークです。

Philosophy(理念)、Profession(業務内容・専門性)、People(共に働く人・組織風土)、Privilege(働き方・待遇環境)の4要素から構成され、企業が「何をどのように伝えるべきか」を体系的に考えるうえでの指針となります。

以下、4つの要素をそれぞれ解説します。

Philosophy(理念)

Philosophyとは、企業活動の基盤であり、企業の存在意義(ミッション)や目指す未来(ビジョン)、そして判断や行動の基準となる価値観(バリュー)などを指します。

求職者にとっては、「この会社が何のために存在し、どこを目指し、どんな価値観で行動しているのか」を理解しやすくなり、共感や応募意欲の向上にもつながります。

Profession(業務内容・専門性)

Professionとは、企業が提供する事業領域や具体的な業務内容、それらを支える専門性を指します。

求職者にとっては、自身のスキルや経験がどのように活かせるのか、成長の機会がどれだけあるのかを判断する重要な情報です。業務内容や専門性を明示することで、マッチ度の高い応募者を惹きつけやすくなります。

People(共に働く人・組織風土)

Peopleは、社員の人物像・価値観、社内の人間関係、組織文化など、企業の“人”に関する要素です。

ここを明確に伝えることは、採用活動において極めて重要です。なぜなら、求職者が企業文化との相性(カルチャーフィット)を判断しやすくなり、入社後のギャップや早期離職の防止につながるからです。

Privilege(働き方・待遇環境)

Privilegeとは、給与や福利厚生、休日制度、勤務時間、リモートワークの可否など、働く上での条件や環境を指します。

求職者は自身が求める生活やキャリアプランと照らし合わせて応募を検討するため、Privilegeに関する情報は応募の数や質に直結します。

採用4Pと採用コンテンツの関係性

採用4Pは、先述の通り、企業が「何をどのように伝えるべきか」を考える指針になります。その意味で、採用サイトをはじめ、各種採用コンテンツ作りに役立つ枠組みといえます。

採用4Pを活用してコンテンツの質を高めるためには、まず採用成果を左右する要素を理解し、その要素に4Pのどの視点がどのように作用するかを把握することが重要です。

採用成果を構成する3つの要素

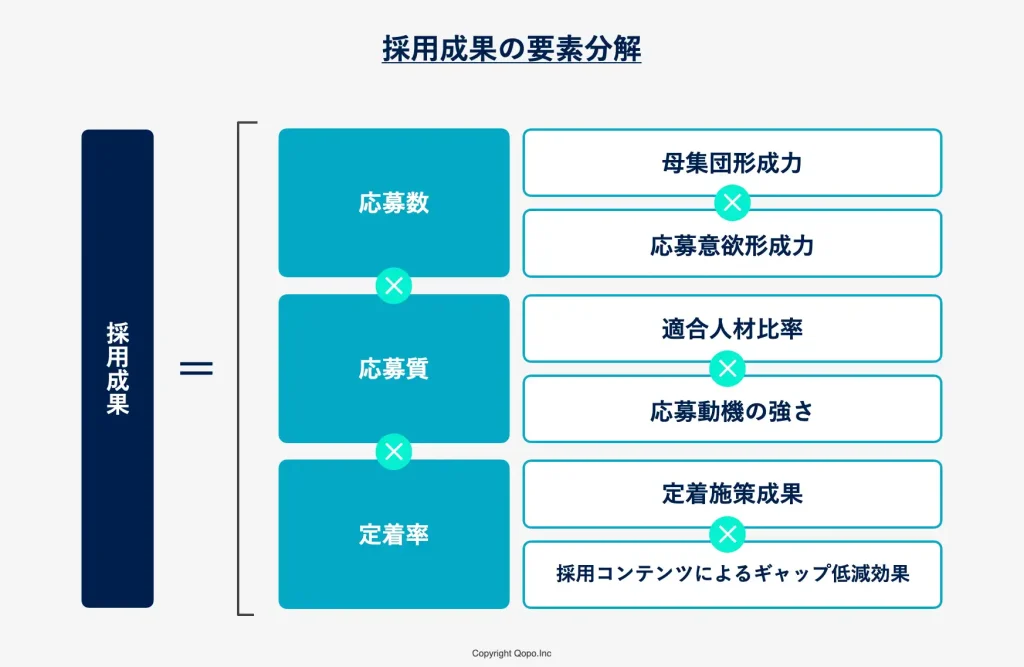

採用成果の主要な要素を整理すると、次のような式で表せます。

採用成果 = 応募数 × 応募質 × 定着率

さらに、右辺の要素を分解すると、たとえば次のように表せます。

- 応募数 = 母集団形成力 × 応募意欲形成力

- 応募質 = 適合人材比率 × 応募動機の強さ

- 定着率 = 定着施策成果 + 採用コンテンツによるギャップ低減効果

一般的に、母集団形成は求人ページ来訪や説明参加者数などの「応募前の接触者」と「応募者数」を合わせたものを指すケースが多いと思いますが、ここでは便宜上、母集団形成を「応募前の接触者」を指すものとし、応募とは分けて扱います。

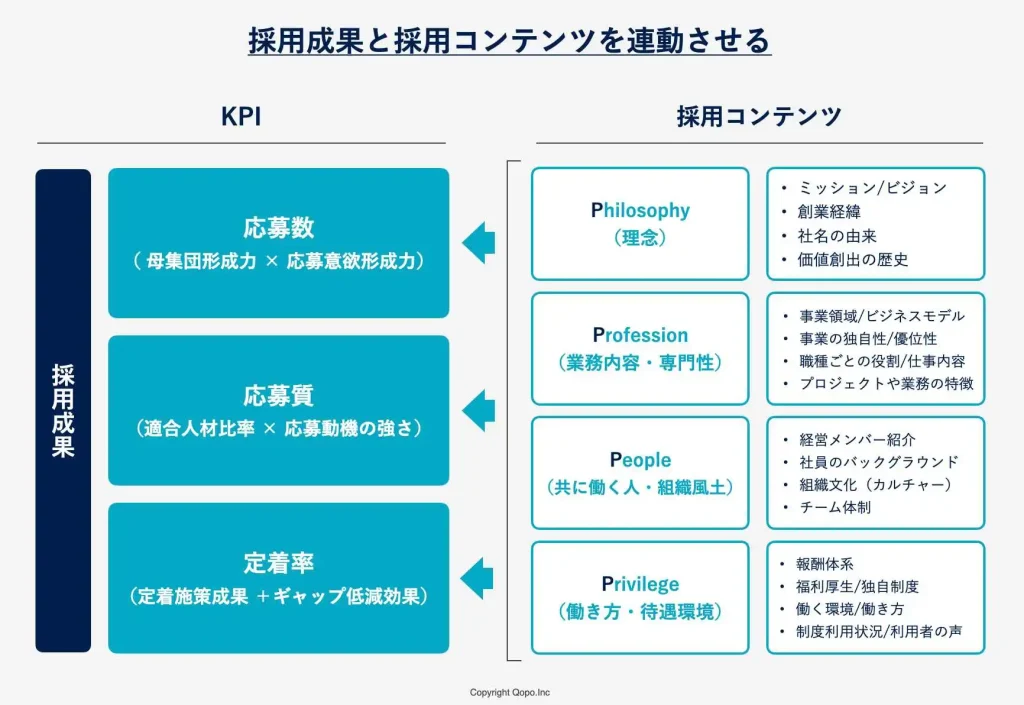

成果要素と4P・採用コンテンツの連動

前項でお伝えした通り、採用成果は「応募数 × 応募質 × 定着率」の3つで構成されます。

これらの指標を高めるには、ただやみくもにコンテンツを増やすのではなく、成果とコンテンツをしっかり結びつけて設計することが欠かせません。

つまり、どのKPI指標を改善すべきかを明確にし、それに寄与するコンテンツがどれなのかを明確化するわけですが、そこで役立つのが採用4Pです。

採用4Pを活用すれば、成果に紐づくコンテンツを網羅的に洗い出すことができます。

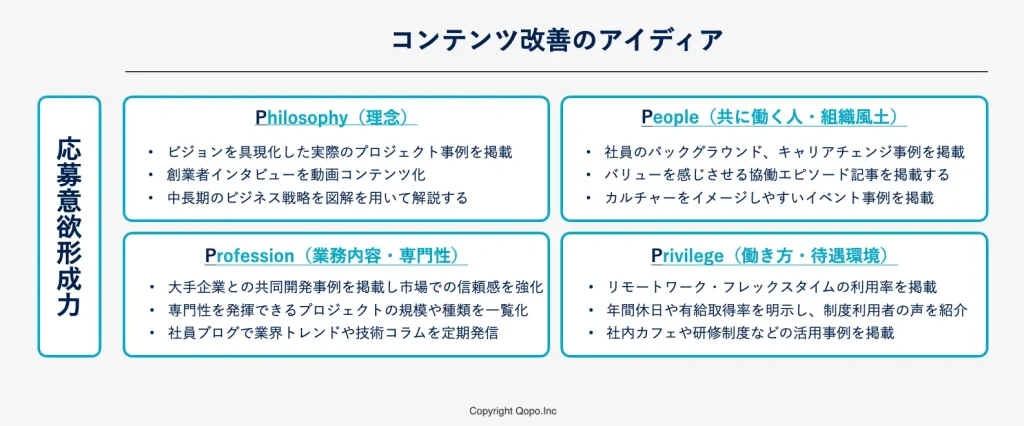

また、洗い出したコンテンツ候補をもとに改善案を考えるときにも、採用4Pは有効です。成果指標と4Pを掛け合わせてアイデアをマッピングすれば、抜けや偏りのないテーマ設定が可能になります。

改善マップを用いることで、メンバー間で「今どのテーマに力を入れるべきか」の共通理解が得やすくなり、議論が噛み合いやすくなるのもポイントです。

採用4Pを採用サイトに活かす3つのメリット

ここでは、採用4Pを採用サイトに活かすメリットを解説します。

応募数・質の両面を向上できる

採用4Pを基盤にコンテンツを設計すると、母集団形成から応募動機の醸成まで一貫したアプローチが可能になります。

たとえば、Philosophy(理念)やProfession(業務内容・専門性)を明確に伝えることで、自社の理念や事業内容に共感する層を惹きつけやすくなります。さらに、Privilege(働き方・待遇環境)を具体的に示すことで、求職者が自分の生活やキャリアプランとの適合度を判断しやすくなり、応募数と応募者の質の両方を高められます。

ミスマッチによる早期離職を抑制できる

採用4Pを活用した採用コンテンツは、入社前後の情報ギャップを減らす効果もあります。

People(共に働く人・組織風土)に関するコンテンツを具体性をもって提示できると、求職者は企業文化や働き方を事前にイメージしやすくなります。

その結果、入社後の「思っていた職場と違う」というギャップが減り、定着率向上(早期離職防止)につながります。

採用活動全体の一貫性を高められる

採用4Pは採用サイト以外のさまざまな採用活動にも活用できます。たとえば、採用広報や選考・オンボーディングまで、一貫したメッセージを発信しやすくなります。

採用活動全体を通して、コミュニケーションの一貫性が高まれば、求職者は企業の「らしさ」を把握しやすくなります。これは、採用ブランディングの大きな狙いの一つでもあります。結果として、企業に対する信頼感はもちろん、他社との違いに対する理解促進につながります。

【補足】求職者の理解不足は、企業発信の問題かもしれない

選考の場で「志望動機」や「自社をどう見ているか」を尋ねたとき、相手の理解が浅いと感じることはありませんか。

もちろん、求職者の企業研究や自己分析不足が原因の場合もありますが、企業側の情報発信に不足や偏りがある可能性も否定できません。

たとえば、採用サイトの情報が抽象的な内容ばかりだったり、競合優位とはいえない点を自社の特徴としてアピールしていたりすると、求職者は企業像を正しくつかみにくくなります。

「うちのことを分かっていない」と感じるケースは少なくありませんが、そうした場面こそ、自社の情報発信が求職者の理解を阻んでいないか、発信内容と伝わり方を見直す機会と捉えるべきかもしれません。

採用4Pを軸にコンテンツ設計を見直せば、理念・事業・人・環境の各側面から一貫した情報提供が可能になり、求職者が自社を正しく理解しやすい構造を作ることができます。

採用4Pに対応するコンテンツ例

ここでは4つのPごとに、具体的なコンテンツ例と制作時のポイントを整理します。

Philosophy(理念)

コンテンツ例

- ビジョン・ミッション・バリューの紹介ページ

- 社長や経営陣によるメッセージ動画・インタビュー記事

- 社会的意義やSDGsなどの社会貢献活動レポート

- 創業ストーリーや企業の成長ヒストリー

制作のポイント

- 理念や存在意義を抽象的に語るだけでなく、具体的な行動や事例で裏付けることが重要です。

- 企業が目指す方向性と、求職者が共感できる価値観の接点を意識します。

- 動画や写真を用い、トップの人柄や熱量を感じられる表現にします。

Profession(事業・業務)

コンテンツ例

- 事業内容や製品・サービス紹介ページ

- 業務フローやプロジェクト事例の解説

- 技術力・専門性をアピールする記事や導入事例

- キャリアパスやスキルアップ支援制度の紹介

制作のポイント

- 採用ターゲットが応募を検討する際に重視する「何をする会社か」「どんな仕事か」かを明らかにする。

- 専門用語だけで説明せず、未経験者や異業種人材にも理解できる言葉に置き換えます。

- 実際の現場写真や社員の仕事風景を掲載し、働くイメージを具体化します。

People(共に働く人・組織風土)

コンテンツ例

- 社員インタビュー(年次・職種・経歴別)

- 社員座談会やクロストーク記事

- 社内イベントやコミュニティ活動の紹介

- 1日の仕事スケジュール例や働き方レポート

制作のポイント

- 「どんな人と働くか」は職場選びにおいて大きな決定要因です。

- ターゲット層が憧れや安心感を持てるよう、年齢層・経歴・価値観の近い社員を登場させます。

- 形式的なプロフィールだけでなく、エピソードや会話を交えて人柄を伝えます。

Privilege(働き方・待遇環境)

コンテンツ例

- 給与・賞与・昇給制度の概要

- 福利厚生・社内制度(例:住宅手当、リモート勤務制度)

- ワークライフバランス施策(休暇制度、残業時間の実態)

- オフィス環境や設備紹介

制作のポイント

- 金額や制度を数字や具体的条件で明記することで信頼性が高まります。

- 働きやすさを示すデータ(有休取得率、平均残業時間など)も有効です。

- 制度だけでなく、それがどのように活用されているかの事例を紹介します。

採用4Pを活用したコンテンツ改善方法

採用4Pを土台にすると、「誰に・何を・どの順で・どの形式で伝えるか」を一気通貫で設計できます。ここでは、採用サイトのコンテンツ改善について、現場で実践しやすい5ステップに分けて解説します。

自社の採用課題とターゲットを明確化する

採用サイトのコンテンツを設計するためには、まず自社の採用課題と狙うべきターゲットを正確に把握する必要があります。この工程は、採用4Pを活用する前提となります。

現状の定量・定性分析

最初に行うべきは、現在の採用活動の状況を押さえることです。

応募数や応募者の質、内定承諾率、離職率などの定量データを期間比較し、採用の成果を数値面から評価します。これにより「応募はあるが質が低い」(ProfessionやPeopleの訴求課題)、「承諾率は高いが応募数が少ない」(PhilosophyやPrivilegeの訴求不足)など、4Pごとの傾向も把握できます。

加えて、面接官や現場社員へのヒアリングを行い、応募者層の傾向や辞退・離職の背景を探ります。現場からの声は、数値では見えない要因を把握する手掛かりとなります。たとえば「社風に合わない人が多い」(People)や「仕事内容の期待と現実のギャップ」(Profession)など、4P視点で整理すると改善方針が明確になります。

この工程のポイントは、定量と定性をセットで集めることです。数字だけでは原因特定が難しく、現場の声だけでは主観に偏る恐れがあります。両方の情報を掛け合わせ、その内容を4Pのどの領域に紐づけるかを意識することで、真因に迫る精度が上がります。

人材要件の明文化

次に人材要件を明確にします。採用効果を高めるには、求める人物像や必須スキル・経験などの採用要件をしっかり定義することが重要です。

たとえば、リクルートワークス研究所によると、採用段階での職務要件の不明確さがミスマッチと早期離職の要因であると指摘しています。

※参考:リクルートワークス研究所

ポイントは、机上の空論にならないよう、現場で成果を出している社員のスキルや行動特性を参考にすることが有効です。また、条件を増やしすぎると母集団が極端に縮小し、応募減少のリスクが高まるため注意しましょう。

この工程で定まる人材像は、後のペルソナ設定やコンテンツ内容において「どのPをどの比重で訴求すべきか」を決める指針にもなります。

ターゲット層のペルソナ設定

定義した要件をもとに、理想的な候補者の人物像(ペルソナ)を作成します。年齢層、職歴、スキルだけでなく、価値観や転職動機、情報収集経路、意思決定プロセスまで具体化します。

求職者の態度変容を促すためには、求職者のことを深く理解する必要があります。この工程が不十分だと選ぶコンテンツや発信するメッセージを間違えてしまい、成果に結びつかないためです。

たとえば、20代前半で成長志向の強い層と、30代後半で安定志向の層では、響くコンテンツの内容も構成も異なります。ペルソナを抽象的な属性だけで終わらせず、リアルな人物像として描けるかどうかが、態度変容のカギとなります。

注意点として、ペルソナはターゲットの代表例であって固定的な存在ではありません。状況や採用戦略の変化に応じて柔軟に見直す必要があります。

採用課題の優先順位付け

抽出した課題を影響度や緊急度、容易性などから整理します。その際、「どのPの改善が全体成果(応募数×質×定着率)に最も寄与するか」を明らかにすると、優先順位がより明確になります。

ポイントは、優先順位の根拠を数値や具体事実で示すことです。これにより社内合意が得やすくなり、施策実行後の評価もしやすくなります。

採用4Pの各要素に対応する情報を棚卸しする

採用サイトのコンテンツを改善するには、自社がどんな情報を持ち、どんな情報が欠けているかを正確に把握する必要があります。採用4Pを活用すると情報の棚卸し作業を効率化できます。

既存資料・実績の確認

採用4Pの要素ごとに、社内にあるコンテンツを洗い出します。会社案内、事業計画、社内報、経営陣メッセージ、社員インタビュー、制度説明資料などを収集し、現時点で利用できる情報資源を一覧化します。既存コンテンツを最大限活用することで、ゼロから作る手間を省くことにつながります。

ただし、ここでよくある間違いが「社内に既存の情報があるからとりあえず使った」というパターンです。これでは単なるHow(どうやるか)思考にとどまり、そもそも何の課題を解決しようとしているのか(Why思考)を置き去りにしてしまいます。結果として、求職者を動かせないコンテンツが並んでいるサイトになってしまいます。

既存情報を利用する際は、「この情報はどの課題を解決し、どの成果指標(応募数・応募質・定着率)に寄与するのか」を常に意識することが重要です。そうすることで、手持ちの素材を単に流用するのではなく、目的に沿って精査し、必要に応じて内容を見直し・強化していくことができます。

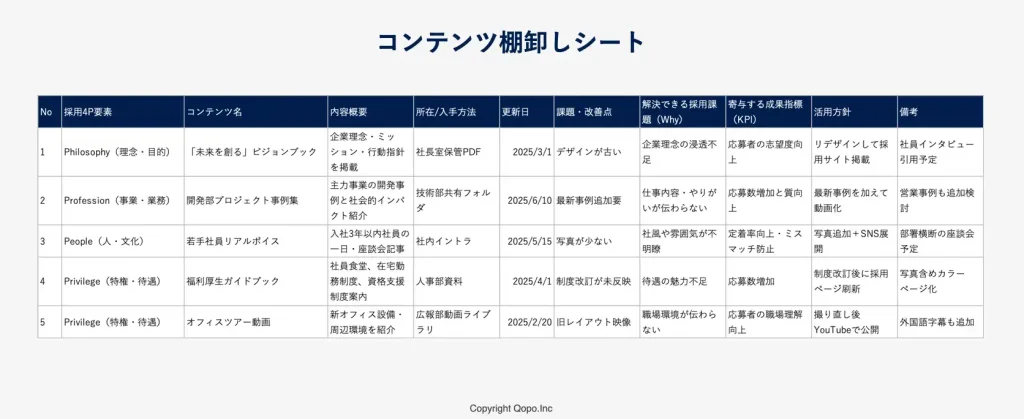

<コンテンツ棚卸しシート>

情報整理は、後から活用や見直しがしやすいように、体系立てて行うことをおすすめします。

4Pに紐づく情報の棚卸し

前のステップで社内にある既存資料や情報資源を一通り集めたら、次はそれらを採用4Pに沿って整理していきます。Philosophy、Profession、People、Privilegeという4つの視点ごとに分類することで、どの領域の情報が充実していて、どこに不足や偏りがあるかが明確になります。

不足情報の特定と追加調査

求職者が知りたいにもかかわらず現状サイトにない情報や、内容が抽象的すぎる情報、具体化されているものの競合優位性が低い情報をリストアップします。そして必要に応じて社員や経営層への追加取材、デスクトップリサーチなどを行います。

この際、リソースを有効活用するためにも、求職者が最も重視するテーマから優先的に補完することが重要です。

優先順位をつけてコンテンツ化する

先述の通り、すべて一度に改善しようとすると、リソースが分散し効果が薄れてしまいます。限られた時間と予算を最大限に活かすためには、優先順位を明確にすることが重要です。

課題別インパクト評価

各課題が応募数、応募質、定着率といったどの指標にどの程度影響するかを評価します。この際、インパクト評価が感覚評価に偏らないよう、客観データを含めることを心がけましょう。

即効性と重要度のマトリクス化

たとえば、改善の効果が現れる速さ(即効性)×重要度(課題の重さ)でマトリクスを作り、優先度を可視化します。こうすることで、誰が見ても明確な優先基準を提示でき、社内合意が得やすくなります。

また、短期成果と長期成果のバランスを取ることも大切です。短期効果が期待できるPと、中長期で強化すべきPを整理しておくようにしましょう。

コンテンツの形式と発信方法を決定する

同じ情報でも、形式や発信チャネル次第で求職者の受け取り方は大きく変わります。情報の特性とターゲットの行動習慣に合わせて最適な見せ方を選ぶことが重要です。

このステップでは、採用4Pの各領域をより効果的に伝えられる形式と発信方法の組み合わせを検討し、コンテンツが狙った相手にどのように届き、どのように共感や興味を高めるかを設計します。

適切なフォーマットを選定

求職者の理解や共感を高められるよう、文章、写真、動画、図解、インフォグラフィックなどから、最も適した表現形式を選びます。予算や人員は限られているため、フォーマット選定においては、制作難易度や更新頻度も考慮して継続可能な形式を選ぶ視点も大切です。

Philosophy(理念)

■フォーマット例

- 経営陣のメッセージ動画

- ストーリー形式の記事

- 企業ドキュメンタリー映像

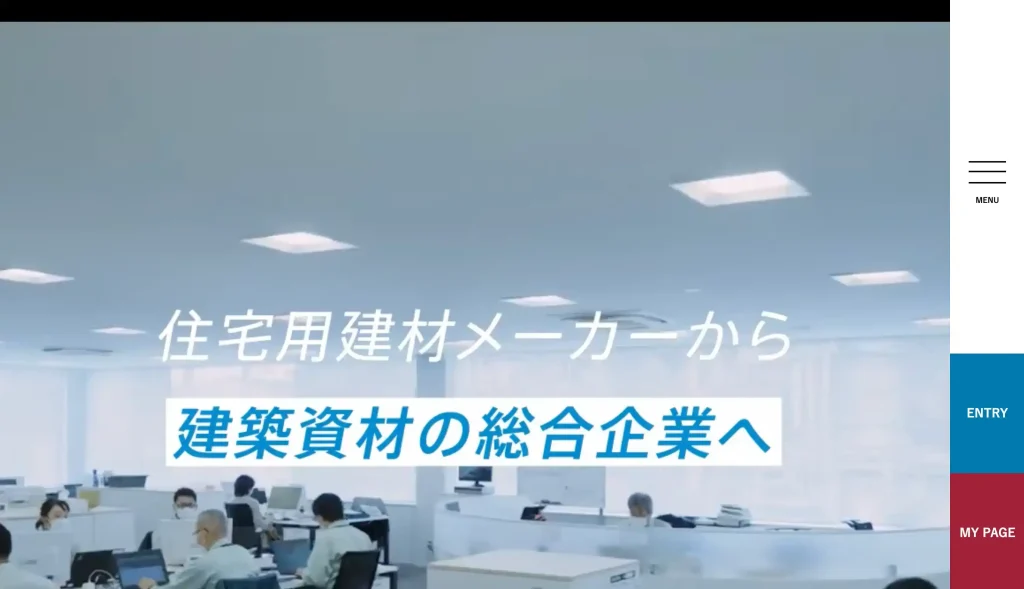

■事例:大建工業株式会社

採用サイトのファーストビューに動画を設置し、創業背景や実現したい未来を発信。「動画で見るDAIKEN」という会社案内動画とあわせて、共感・理解促進を図っています。

※参考:大建工業株式会社 採用サイト

Profession(仕事内容・専門性)

■フォーマット例

- 組織・チーム体制図

- 業務プロセスを図解化

- 1日の仕事の様子を密着動画やタイムラインで紹介

- 職種や仕事内容を紹介する社員ブログ

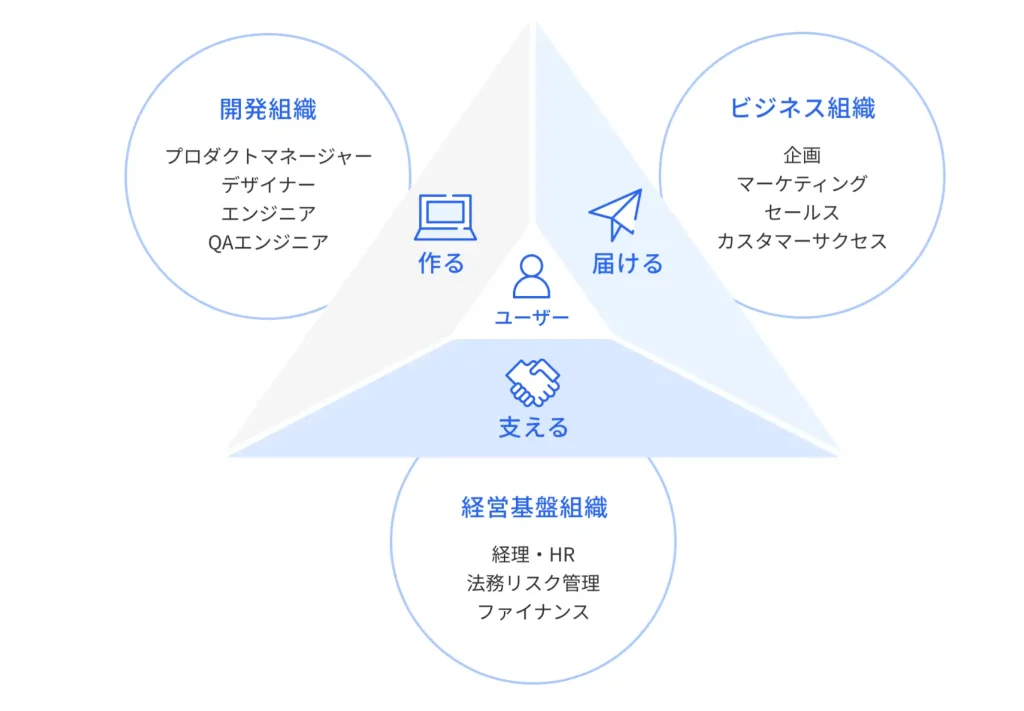

■事例:freee株式会社

職種ごとの役割やチーム構成を図や文章で紹介。さらに「採用ブログ」で各職種の社員が日常業務やキャリアパス、挑戦中のプロジェクトを発信し、応募者が仕事内容や専門性を深く理解できるよう工夫しています。

※参考:freee株式会社 採用サイト

People(社員・組織文化)

■フォーマット例

- カルチャー紹介ページ

- 社員インタビュー記事

- 座談会動画

- 社内イベントのフォトレポート

- 社員の年齢や出身地、職種比率などをインフォグラフィック化

■事例:三井化学株式会社

採用特設ページ「三井化学の素顔」では、役職を問わず「さん付け」で呼び合う風土や、意見を率直に交わす姿勢、飲み会・ランチ、スポーツや季節行事などの交流文化を紹介。

互いを尊重し助け合う人柄、安全意識の高さ、多様な意見を生かす風土を発信し、応募者が働く環境や仲間を具体的にイメージできる内容になっています。

※参考:三井化学株式会社 採用サイト

Privilege(待遇・制度)

■フォーマット例

- 制度紹介ページ

- 各種制度の活用度をインフォグラフィック化

- 制度を活用した社員のコメント

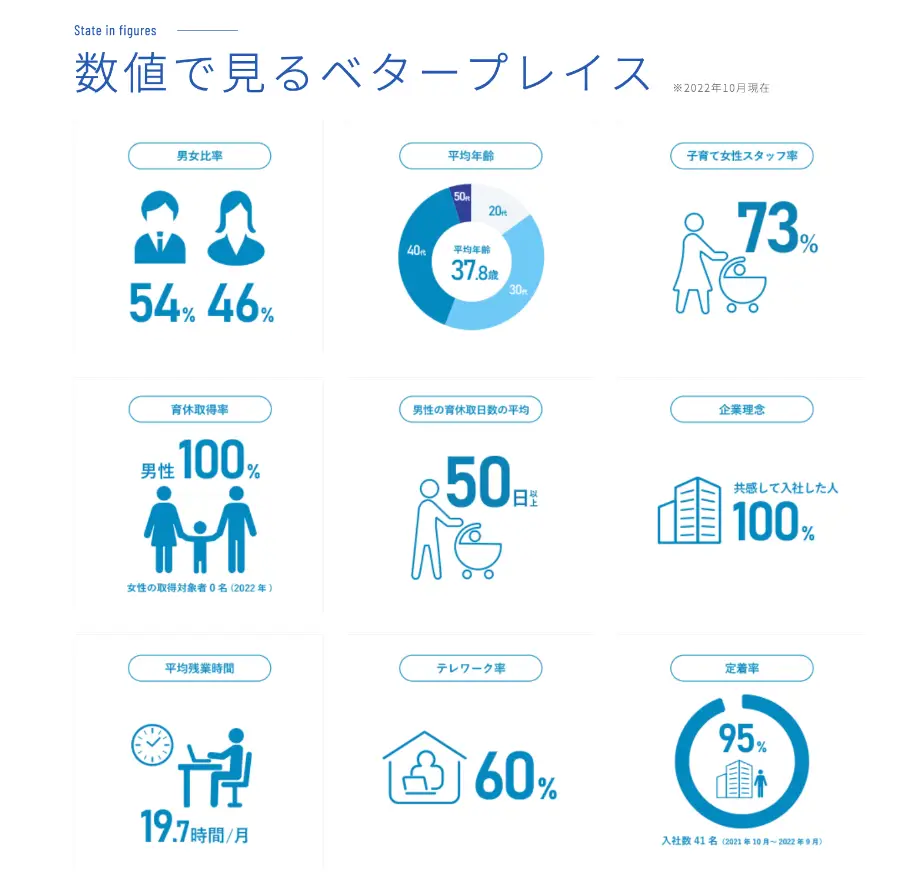

■事例:株式会社ベター・プレイス

採用サイトでは「福利厚生/働き方」パートでフレックスタイム制やリモートワーク、育児休業制度など多様な制度を紹介しています。さらに「数値で見るベタープレイス」パートでは、育休取得率やテレワーク実施率などの重要指標を分かりやすいインフォグラフィックで可視化し、働きやすさや制度の活用状況を直感的に伝えています。これにより、単に制度が存在するだけでなく、その制度を安心して活用できる環境が整っていることが、求職者にも伝わりやすくなっています。

チャネル設計

採用サイトだけではなく、SNS、求人媒体、動画プラットフォーム、メールマガジン、オフライン配布物など、求職者が接触し得る複数のチャネルで情報を発信します。

媒体ごとにユーザー特性が異なるため、同じ素材でも編集や切り口を調整するなど、気を配りましょう。ただし、チャネル間でメッセージがずれないよう統一感を持たせる必要があります。また、4Pごとに相性の良いチャネルを整理しておくと、配信計画や運用改善をスムーズに行うことができます。

効果検証と改善を繰り返す

採用コンテンツは一度作って終わりではありません。公開後の効果を測定し、改善を積み重ねることで初めて安定した成果につながります。

KPI設定

継続的な改善を行うためにも目標設計は重要です。ここでは、応募数、応募質、定着率など採用の主要KPIに加え、PV数や離脱率、滞在時間など、採用サイト上の行動指標を設定します。また、KPIを短期・中期・長期で分け、施策ごとの寄与度を測れるようにしておきましょう。当然ですが、KPIが形骸化しないよう管理や見直しに関するルールを事前に設定しておくことが重要です。

改善サイクルの実行

効果測定の結果をもとに、コンテンツの訴求内容や形式、発信方法を計画的に見直します。

改善は一度きりの対応ではなく、繰り返し行うことで精度を高めていくプロセスです。データに基づいて改善を進めることで、担当者の感覚や好みに左右されず、客観的な根拠をもとに成果向上を図ることができます。

改善サイクルの基本は PDCA(計画→実行→評価→改善) または OODA(観察→判断→行動→適応) の考え方が良いでしょう。効果測定で得られた指標(応募数、応募質、定着率、PV、離脱率、CVRなど)をもとに、どの部分が想定通りなのか、どこが期待値を下回っているのかを洗い出します。その上で、原因に対する仮説を立て、改善案を設計し、小さく試しながら反応を確認します。

ポイントは、一度に大きく変えすぎないことです。複数の要素を同時に変更すると、成果の変化がどの要因によるのかが不明確になり、効果検証が難しくなります。

たとえばコンテンツの見出しの書き方、写真の構図、動画の長さ、SNSへの投稿時間帯など、改善点は細分化し、ひとつひとつ検証するのが理想です。A/Bテストやマルチバリエーションテストを活用するとより精度の高い検証が可能になります。

また、データを見る際は背景にある要因を探る姿勢も重要です。たとえば、「動画ページの離脱率が高い」という結果だけを見てもなかなか原因は見えてこないかもしれません。そうした場合は、動画のどの部分に問題があるのだろうか?と考え、ヒートマップやアクセスログを確認してみるのも手です。そうすると、動画の序盤で離脱しているということが分かり、「動画が重すぎて再生開始までもたつくのでは?」とか「説明が長すぎて飽きられているのでは?」といった仮説が浮かんできます。

改善サイクルを効果的に回すコツは、「短期間で試す」「数字と理由の両面で評価する」「成果のあった施策を横展開する」ことです。失敗した施策も無駄ではなく、原因を学び改善策として次のサイクルに反映することで、採用コンテンツの完成度は着実に高まっていきます。また、改善プロセスは属人化させず、関係者で共有するようにしましょう。

採用4Pの視点で見る採用サイト事例

このパートでは、採用4Pの観点で優れている採用サイト事例をご紹介します。

株式会社メルカリ

株式会社メルカリの採用サイトは、採用4Pに紐づくコンテンツを網羅的かつ効果的に発信しています。

Philosophy(理念)

トップメッセージやカルチャー紹介コンテンツで、ミッション「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」と、3つのバリュー「Go Bold」「All for One」「Be a Pro」の意味を解説。実際のプロジェクト事例や社員の体験談を交え、抽象的な言葉に留まらず、現場での意思決定や行動例まで示しています。

これにより、求職者は企業の存在意義や価値観を深く理解でき、理念への共感が高い応募者は組織文化との適合度も高くなるため、適合人材比率の向上や定着率改善も期待できます。

Philosophyを明確に伝えることは、応募数の増加だけでなく入社後の長期的な活躍を支える重要な要素となっています。

Profession(事業・業務)

事業ページではフリマアプリ「メルカリ」や「メルペイ」などの概要を示した上で、エンジニア・PM・デザイナーなど職種別でプロジェクトの進め方、技術スタック、業務の魅力を掘り下げ、応募者が業務のリアルを把握しやすくしています。

これにより、求職者は自分のスキルや経験がどのように活かせるかを判断しやすくなり、ミスマッチの防止につなげています。

People(人・組織風土)

3つのバリュー「Go Bold」「All for One」「Be a Pro」をふまえ、インタビュー記事などで、多様な国籍・経歴を持つメンバーの働き方や価値観を紹介しています。オンラインコラボやD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の取り組みなど、文化面を記事が補強しています。

こうした情報は、求職者が自社の文化や価値観との相性(カルチャーフィット)を判断する材料となり、マッチ度の向上に直結します。結果として、早期離職防止による定着率改善が期待できます。また、文化適合度が高い層にターゲットを絞れるため、採用活動全体の効率化にもつながります。

Privilege(制度・環境)

「Work Style」「Benefits」などの制度紹介ページに加え、実際に制度を使った社員の体験記事が掲載されており、利用の流れやメリットが具体的にわかります(例:ハイブリッドワーク体験談、育児休暇取得ストーリーなど)。

これにより、求職者は自分のライフスタイルやキャリアプランと照らし合わせたうえで、応募判断できるようになります。

さらに、メルカリでは「Go Boldに思いきり働ける環境を充実させるための制度」として「merci box(メルシーボックス)」という制度を設けています。この制度はライフイベントや育児、万が一のセーフティラインなどを包括的に支援するもので、社員が大胆にチャレンジし続けられる環境づくりを目的としています。

「Go Bold」とは、メルカリのバリューの一つであり、「大胆にやろう」を意味します。失敗を恐れず、インパクトの大きな挑戦を続ける姿勢を支援するためにも、従業員が安心して働き続けられるよう、制度・環境を整えています。

単に制度や環境に関するコンテンツを並べるのではなく、それらがどのような背景・意図をもって整備されたものかを示している点がポイントです。

※参考:株式会社メルカリ 採用サイト

採用4Pと採用サイト改善に関するFAQ

採用4Pや採用サイトのコンテンツ改善について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

採用4Pの基本的な概要から、現場での具体的な活用方法、情報整理の進め方、社内共有のコツまで網羅していますので、実務にすぐ役立つヒントとしてご活用ください。

Q1: 採用4Pとは何ですか?

A: 採用4Pは、採用活動における「Philosophy(理念)」「Profession(仕事内容・専門性)」「People(社員や組織文化)」「Privilege(待遇・働き方)」の4つの視点から自社の魅力を整理・発信するフレームワークです。これにより求職者に対して多面的かつ一貫したメッセージを伝えられ、応募数・質・定着率などの向上につながります。

Q2: 採用4Pを活用するメリットは?

A: 4Pを使うことで、採用コンテンツに偏りがなくなり、企業の魅力をバランスよく伝えられます。これにより応募者の企業理解が深まり、志望度アップや早期離職の防止が期待できます。また、社内でも自社の強みを再認識しやすくなり、採用活動全体の一貫性が高まります。

Q3: 採用4Pで、どのように情報を整理すればよいですか?

A: まず社内の既存資料や情報を4つのPごとに分類します。たとえば、企業理念やビジョンはPhilosophy、仕事内容や業務内容はProfession、社員の声や社風はPeople、給与や福利厚生はPrivilegeに分類します。分類には、「共通の定義や判断基準」を設定し、誰が見ても同じ判断ができるようにするのがポイントです。

Q4: 採用サイトのコンテンツは4Pのどこに注力すれば良いですか?

A: ターゲットや自社の採用課題により異なります。たとえば、若手層にはProfessionやPhilosophyの訴求が効果的かもしれません。一方で、待遇面の魅力を訴求したい場合はPrivilegeを充実させることが重要です。新卒採用と中途採用とでも注力すべき4Pは変わるでしょう。また、4Pごとの情報の充実度を棚卸しし、不足している要素を優先して補うことが効果的です。

Q5: コンテンツ改善における4Pの活用方法を教えてください。

A: 効果測定結果を4Pごとに分解して分析し、どのPの情報に課題があるかを明確にします。そこから改善計画を立て、小さな施策を段階的に実施し検証します。たとえば、社員インタビュー(People)が不足していれば追加し、待遇情報(Privilege)に誤解があるなら表現を見直すなど、PDCAを回すことがポイントです。

Q6: 採用4Pを社内で共有するときのポイントは?

A: 4Pの定義や分類基準を文書化し、関係者に共有することが重要です。関係部門がバラバラの認識で作業すると情報の重複や抜け漏れが起こります。定期的に4Pに基づく情報整理の進捗や改善効果をレビューして、情報精度と施策の質を維持・向上させましょう。

この記事を書いた人

Qopo株式会社 採用コンテンツ戦略室

採用コンテンツ戦略室は、採用広報・採用サイト制作を専門とするチームです。スタートアップから大手企業まで、幅広い業界の採用コンテンツ改善を支援してきました。

特に「採用4P」フレームワークを活用した応募数・応募者の質向上施策に強みを持ち、採用ブランディング戦略の立案からサイト設計、原稿制作、効果検証まで一貫して対応しています。これまでに応募数の倍増や早期離職率の改善など、多数の成果を実現しています。

採用サイトの制作・改善はQopoにご相談ください

Qopoは、採用サイト制作に強みを持ち、採用戦略に関する知見も豊富です。「制作のための制作」ではなく、「成果創出」に徹底してこだわるスタイルが特徴です。採用サイトの制作やリニューアルをご検討の方は、是非、ご相談ください。